中央⽇本⼟地建物グループのオープンイノベーションオフィス「SENQ」は、ベンチャー・スタートアップ・企業内イノベーター・経営者・クリエイター・エンジニア・大学・研究機関・地方公共団体等、多様な業界から日本を動かす先駆者が集まり、オープンイノベーションを加速させる協業と共創の場です。

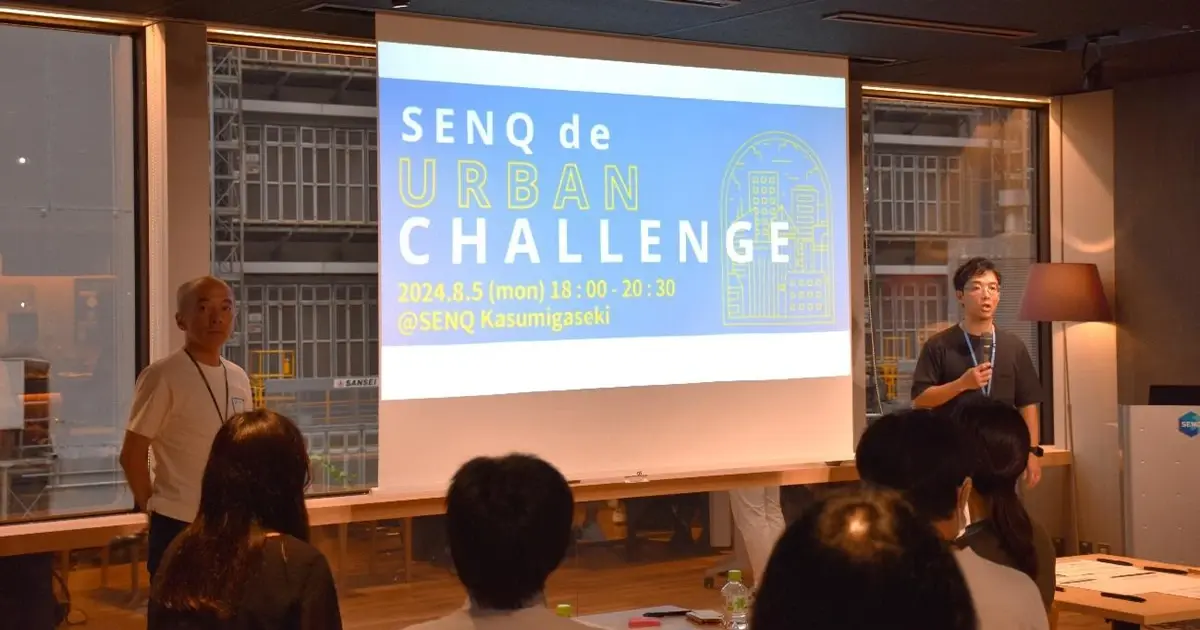

SENQ霞が関で行われたソーシャルイノベーションがテーマのイベントを取材してきました。

ソーシャルイノベーションに携わる投資家・起業家が一堂に

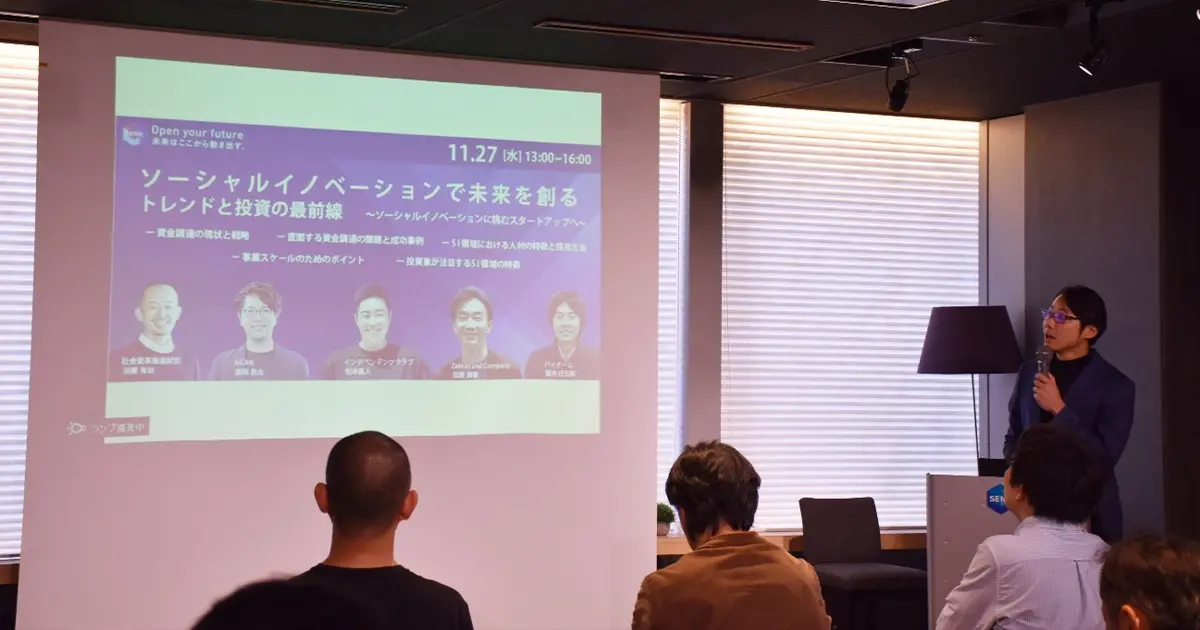

2024年11月、SENQ霞が関にてイベント「ソーシャルイノベーションで未来を創る トレンドと投資の最前線~ソーシャルイノベーションに挑むスタートアップへ~」が開催されました。 前半はインパクト投資家によるトークセッション、後半はソーシャルイノベーションに取り組むスタートアップ企業のプレゼンテーションを交えたトークセッションです。

まず、中央日本土地建物株式会社 事業統括部イノベーション開発室 松井さんによるSENQの紹介と、2027年オープン予定の「虎ノ門イノベーションセンター(仮)」の説明に続き、インパクト投資家3名によるトークセッションが行われました。

松本 直人さん(特定非営利活動法人インデペンデンツクラブ 代表理事)

「ソーシャルインパクトという言葉が広まる前から、地域で真摯に取り組む挑戦者へリスクマネーを供給する『地方創生ファンド』を7年間で50本立ち上げ、創業期、事業継承期に投資してきました」

加藤 有也さん(一般財団法人 社会変革推進財団 事業部長/インパクト・オフィサー)

「私たちはインパクト投資の実践と普及を図っている団体です。社会課題の解決にコミットする投資家が果たす役割や行動を探求し、新たなインパクト投資モデルの開発にも取り組み始めています」

田淵 良敬さん(株式会社Zebras and Company 共同創業者/代表取締役)

「利益と社会的インパクトの双方を生み出している企業であっても、成長ペースの観点からVC投資の対象にならないケースがあります。そんなゼブラ企業への投資とその概念を世の中に普及させる啓蒙活動も行っています」

ソーシャルイノベーションと投資の現在地

最初の話題は、IPO(新規株式公開)後も市場論理だけでなく、社会的インパクトに重きを置く「ソーシャルIPO」について。加藤さんは、インパクト投資がファンドの中で無視できない規模になりつつあること、その中で、インパクト投資でありながらVC投資としても遜色のないケースが出てきていることなどを挙げつつ、課題を指摘します。

加藤さん:

今上場する企業は、事業基盤が確立し、成長性と収益性を備えています。でも、同時に本質的な社会課題の解決は、上場後に困難になると感じています。

上場株の投資家は四半期ごとの決算、利益、成長性を重視しますが、そうした短期的な時間軸で社会的な意義を求めるのは、今の資本市場の論理では難しい。それが現状の課題ですね。

松本さん:

例えば上場してソーシャルIPOを成し遂げた後に、どういう社会課題を解決したのか、社会的インパクトを与えたのかという「インパクト評価」を投資家の皆さんに提供していくことが重要で。そういう会社が、投資家から評価されるようになると一番いい形になりますよね。

加藤さん:

事業の社会性と経済性をどう両立させるか、投資家に伝わるように仕上げていく作業が必要だと思っています。

松本さん:

人的資本経営とか、非財務的な視点でいかに企業の成長力を可視化させるかが課題となる中で、社会課題を解決できているということ自体が人材採用にも直結すると思います。

田淵さん:

大企業も最近は人的資本経営やESG投資への感度が高くなっています。特に関心が高いのは「資料開示をどうするか」と、そもそも開示する前段階として「新規事業やCVC投資で、今までと違った軸でどのように事業を評価していくか」の2つ。

松本さん:

田淵さんは、どんな審査基準、投資基準がいいとお考えですか?

田淵さん:

まずは、その企業なりの投資哲学を明確にすること。基準策定の前に、投資に対するベースとなる考え方や哲学の確立がないと。企業の歴史や強みを踏まえながら、投資に対する考え方を一緒に時間をかけて作り込みます。その上で、いわゆるクライテリア(評価や判断を行う際の基準や指標)を考えていくという順番かな。

松本さん:

入口の投資基準だけでなく、投資した後にその企業がどういう活動をしているのかを計測してほしい、計測の仕方を教えてほしいという相談もあるのでしょうか。

加藤さん:

投資先のインパクト創出について評価したいというご相談はもちろん、自社事業でインパクトが生み出されているか、さらには社会的価値の創造が事業成長にもたらす効果の可視化についてといったご相談を頂くこともあります。 小売業界の大手である丸井グループは、2023年から投資家向けの非財務情報開示の一環で、「IMPACT BOOK」というレポートを刊行していて、こうした動きの分かりやすい例かと思います。

投資家も起業家も“多様性”が真のソーシャルイノベーションを叶える鍵に

次の話題は、投資家の「投資回収手法」についてです。

松本さん:

ファンドを50本立ち上げた際に、私が設計した株式の特徴のひとつは「議決権を持たない」でした。その代わりに、会社が成長してあらかじめ定めた金額まで利益が上がった際には、「利益剰余金による自社株の買い戻しを投資家・株主が請求できる権利」を設定しました。

一般的に投資家は短期的な利益が見込めない時期に、どうしてもお金を出しにくい。でもこのやり方であれば、利益が出ないときに投資をして、利益が出たら回収できる。自社株買いする資金は金融機関が融資を行う形です。企業再生でよく用いられる「デット(債務)・エクイティ(株式)・スワップ」を逆転発想し、先に株式を提供して後に負債と交換する手法を開発しました。

大きなリターンにはならないけれども、堅実に、かつ短期間~中期間で回収が可能です。そして会社の利益が出るまで応援し続けるというスタンスです。

加藤さん:

投資回収も重要ですが、今は「その投資は本当にインパクトを創出しているのか?」という点が大事かなと思っています。名前だけ、形だけのインパクト投資が増えることは、インパクト投資がブームになっている以上、どうしても起こってしまいます。

社会課題を解決するためには、投資家と一緒に作り変えなきゃいけないという意識で、投資家側にも変化が求められている。投資家自身が変わることで、起業家を守れるようになる部分もあるんじゃないかなと。

田淵さん:

松本さんがおっしゃる買戻し手法は我々も使っていて、特にゼブラ企業には有効だと思います。ちょっと違った観点としては、「Exit to Community」という考え方があります。基本的には上場して「不特定多数の人に株を売る」のではなくて、「会社のステークホルダーに株を譲り渡していく」。すると、ステークホルダーは短期的に売却しようとは考えず、会社を長期的に応援してくれる……という考え方です。

松本さん:

数としては圧倒的に未上場の会社の方が多い。そういうところで働いている人たちが、自社株を持って、成長したら自分たちの給料アップ+αのリターンもあって、という状態を作った方が健全だと思いますね。職場にももっと愛着を持ってもらえるし。

田淵さん:

結局、バランスだと思うんですよね。株主が儲かるのはいいんですけど、そのバランスを取るのはゼブラ企業の経営者としての役割だと思います。

白熱したトークセッションはここで時間いっぱいに。前半のセッションの最後に、皆さんから起業家・投資家へのメッセージが送られました。

田淵さん:

さまざまな挑戦をサポートできる手法が多様化している世界を作りたいと考えています。それはスタートアップや未上場企業に限らず、大企業にもさまざまなチャンスや考える機会があるし、期待したいと思います。

加藤さん:

今日はインパクト投資と言っていたのですが、これからはインパクトエコノミーだと感じています。投資というよりも、同じ目的を持つ仲間が領域や業界を横断して連帯するということを、今日みたいな場をきっかけに実現していけたらと思っています。

松本さん:

ソーシャルインパクトって、一言で言うと人類と地球にとって「善」の追求です。自分がいいことをしたいと思ったときに、それをどう言語化するか、どう数値化するかという領域において、まさに社会変革推進財団やZebras and Companyは「手助けしてくれる存在」だと思っています。ソーシャルインパクトを起こしたい起業家はぜひお2人を頼っていただいて、みんなを巻き込んで「いいこと」をやっていく行動の一歩につながればいいなと思っています。

子どもの虐待問題をテクノロジーで解決する「AiCAN」

後半は、引き続き松本さんをファシリテーターとして、ソーシャルイノベーションに取り組むスタートアップ企業2社とのトークセッションが行われました。 株式会社バイオーム 代表取締役 / CEO藤木 庄五郎さんと株式会社AiCAN 代表取締役/CEOの髙岡 昂太さん、3名でのセッションです。まず事業紹介のプレゼンテーションに立ったのは、株式会社AiCANの髙岡さん。

髙岡さん:

私たちは子ども虐待問題をテクノロジーで解決しようとしています。

目的は、「すべての子どもたちが安全に暮らせる世界に変える」というものですが、それを慈善事業ではなくて、ビジネスで解決しなければならないと考えています。

アメリカで心理学の臨床現場で働いたのち、日本では医療機関、警察、検察への捜査協力などでDVや虐待の現場に携わってきたという髙岡さんは、科学者兼実務者であることから、自らビジネスをやるとは考えていなかったといいます。

髙岡さん:

研究として続けたいけれど、研究費獲得には新規性が求められ、既存の課題解決策を発展させていくことは難しい。その打開策として選んだのが「スタートアップとしての起業」でした。

今の日本では、虐待によって毎年約500人の子どもが亡くなっています。そして児童相談所や市区町村や警察には、年間約50万件の連絡がきています。

ショッキングな数字に言葉を失う会場。髙岡さんは、この状況を生んだ課題は、児童相談所の職員が抱える「膨大な業務量」だといいます。

髙岡さん:

この課題を解決するため、「業務効率化」のソリューションとして、虐待現場の課題解決に伴走するSaaS「AiCAN」を展開しています。通常のSaaSとは異なり、国の規定に従って個人情報をインターネットではなく、完全なクローズドネットワーク環境で扱わないといけません。こうした特殊性がある中で、蓄積されたデータを分析し、DXの伴走者として支援しています。そうするとEBPM(証拠に基づく政策立案)につながるデータを全部チェックできるので、労務改善だけではなく、政策決定の課題も分析しています。

AiCANは、ガイドに沿って調査をすれば、経験の浅い職員でも必要最低限の情報の取得が可能となるように設計されているとのこと。例えば訪問先の子供の身体状況を入力すると、他機関と情報共有され、「着衣で隠れやすい脇の下や、上から引っ張られやすい耳の上の傷は『虐待の可能性が高い』」といった経験者の知見が加わるのだそうです。

髙岡さん:

子どもや保護者の状況調査で集められた基本情報とリスク項目は機械学習に活用され、過去の対応事例に基づいて被害の程度や対応策を出すこともできます。このように現場の方々の課題に沿って開発をしていくと、現場の業務の様子も変わってきました。

AiCANをお使いいただくことで、アプリでデータを入力して、すぐに報告書を作ることができ、データとしても蓄積されます。タブレット端末で撮影したら即時にクローズド環境で共有でき、音声認識もIaaS含めて対応できます。なにより現場業務を減らせたことで、すぐ次の対応へ移れるようになりました。

まず、法律の権限で子どもにリーチできる「自治体」にサービスを導入してもらえれば、子どもの安全に直結するインパクトが生まれると考えた髙岡さん。そこからドミナント展開していけば、虐待問題に関わるさまざまなターゲットに広げられると見込んでいるといいます。

髙岡さん:

虐待問題は、どの先進国も直面している問題で、非常に挑戦しがいがある。いつか虐待問題が溶けてなくなるような世界の実現に向けて貢献したいと思っています。

松本さんはAiCANをサービスとして素晴らしく、完成度が高いと絶賛。そして、サービスの開発資金の調達について尋ねました。

髙岡さん:

最初のミニマム開発は研究機関として補助金や助成金、研究資金を使っていまして、シード期にはデット・エクイティによる創業融資という形で外部調達しています。

松本さん:

メインターゲットの自治体は年度初めに合わせて導入できなければ見送られることも多いですし、特に初期のフェーズでは、投資家としては投資しにくいですよね。

髙岡さん:

実証実験を行った自治体では、具体的な数値が自分の自治体で示せるので、原価の算出も容易く、財政担当者の理解も得やすい。費用対効果の面からも残業代削減として評価を受けています。また、自治体間の情報交換は活発なので、「AiCANがないと業務が回らない」と言う評判が広がれば、他の自治体への展開にもつながります。そうした波及効果を狙っています。

藤木さん:

予算を増やして教育を施し、人を増やす対策も必要ですよね。でも今、現場に予算がないから、AiCANで「低予算でも現場が回る」成功体験をしてしまうと、今後予算が増えない可能性もある。AiCANの普及とマーケットを拡大することのバランスはどのような工夫をされていますか。

髙岡さん:

外部要因ではありますが、重要だと思ったのは「子ども家庭庁」の設立。これができたことによって、政府としても、予算を子ども支援に振り分ける流れができる。そこにロビー活動を含めて「支援体制の充実を求める」という業界の流れがありますね。

「生物多様性を守ることで儲かる」仕組みを創る「バイオーム」

続いてマイクを取ったのは、株式会社バイオーム 代表取締役 / CEO藤木 庄五郎さんです。

藤木さん:

バイオームは今、気候変動と並んで世界の二大環境問題といわれる「生物多様性」と、解決から最も遠い環境問題ともいわれる「生き物の豊かさを守ること(生態系の保全)」、をビジネスとして成り立たせることにチャレンジしています。

藤木さんはもともと生態学の研究者であり、2017年に会社を立ち上げました。近年は環境省の専門委員、生物多様性の国際基準(ISO)を作る審議委員を務めるなど、ルールメイキング側でもこの領域に貢献しています。

京都を拠点とするバイオームは、現在約50名、資本金約4億円の規模で8年目。「生物多様性を守る」というビジョンを達成するためには、多様な生物がただ存在するだけではなく、デジタルデータとしてアクセスでき、評価できる状態でなければと考え、さまざまなアプローチをとっています。

藤木さん:

いきものコレクションアプリ『Biome』を通して、ユーザーのスマホからデータを収集するプラットフォームを構築しました。ユーザーはゲーム感覚で生物の情報を収集して、コレクションすることでレベルが上がっていく仕組みです。都市部から山間部まであらゆる生物の発見情報が毎日1万件くらい登録されて、約830万件のデータが今もアップデートされ続けています。

我々はこのデータにいわば天気予報のように“解釈”を加えて提供しています。気象データそのものではなく、天気予報になったデータを見るのと同じで、生物多様性のデータも用途に応じて付加価値をつけていく。例えば「密猟対策システム」「外来種駆除システム」など、約30パターンの販売モデル・仕組みがあります。ここから生物多様性保全のための事業を目指しています。

藤木さんがこの事業を立ち上げたきっかけには、研究者時代にインドネシア・ボルネオ島で調査活動をした際の経験があったといいます。ハードな調査活動の最中、藤木さんが目にしたのは、もともと60メートル級の木々が生い茂っていた熱帯雨林に、1本の木も残っていない風景でした。

藤木さん:

360度見渡す限り地平線が広がっているんです。その光景から感じた喪失感と無力感は今でも鮮明に覚えています。木を切れば切るほど経済的利益につながるといった現状を変え、「環境保全が収益を生む」という新しい経済モデルの仕組みが必要だと痛感しました。そこで「生物多様性保全をお金にするための営利企業が必要だ」と考えて、バイオームを立ち上げたんです。うちが利益を上げれば、このモデルが広く普及するだろうと。

ただ、その道は平坦なものではありませんでした。プログラミング経験ゼロからの勉強、愚直に続けた投資家への提案……起業から2年は売り上げが立たなかったといいます。その後、事業は軌道に乗り始めましたが「生物多様性保全で収益を上げる」といっても、その目的は常に忘れていません。

藤木さん:

「環境保全に関わる仕事しか受けません」と明言していて、仕事を断ることもあります。収集したデータは様々な用途に活用できる可能性を持つからこそ、とにかく明確なポリシーを持ってきちんと展開する。

そもそも環境保全という倫理観を全面的に持つようなサービスがまだうまくいっていない。「データを集めて環境を守るためにアプリを使いましょう」という売りが効果的ではないのです。それで当時は「環境を守ろう」といった言葉を一切使わずに、「体験自体が楽しいゲームです」という感覚で打ち出す戦略でした。

ただ、アプリ自体の有料化は今のところ考えていません。例えば交通インフラ企業に、いきものコレクションアプリ『Biome』のクエストを販売すると、企業はクエストのイベントを盛り上げようと、あちこちにポスターを貼ったり、サイネージに広告を流してくれたりする。つまり、お金をもらって広告も出してもらえるわけです。もし有料アプリにすると、そういう場面で、企業に応援してもらいにくくなるんじゃないかと。

他にも、従来は地域の生態系に詳しい地元住民頼みだったエコツーリズムのガイドをアプリで代用し、旅行会社が幅広くエコツーリズム商品を販売できるようにする戦略も紹介されました。

松本さん:

聞きたいのが……「最初から仲間がたくさんいた」感じじゃないですよね(苦笑)。そんな中で、どんな人が仲間になっていったのか。創業当時の仲間と、今会社にいる約50名で、プロフィールや事業への関わり方などはどう変わってきていますか。

藤木さん:

最初の頃は生態学者が多かったですね。私自身が生態学者として、この事業を本当にやりたかったので、同じように感じる人はいっぱいいて、刺さったのかなと。

最近はいろいろな入口から集まるようになりました。環境問題に興味がある人が多いですが、商社出身のメンバーもいますし。こちらが戦略的に人を集めるというより、自分たちのやっていることをとにかくアピールしていると自然と集まってくるといいますか。これも市民向けサービスをやっている強みかもしれないですね。

まとめ

投資家からも起業家からもソーシャルイノベーションにかける熱い想いがあふれたこのイベント。ソーシャルイノベーションで創る未来が、これまで以上にとても楽しみになりました。