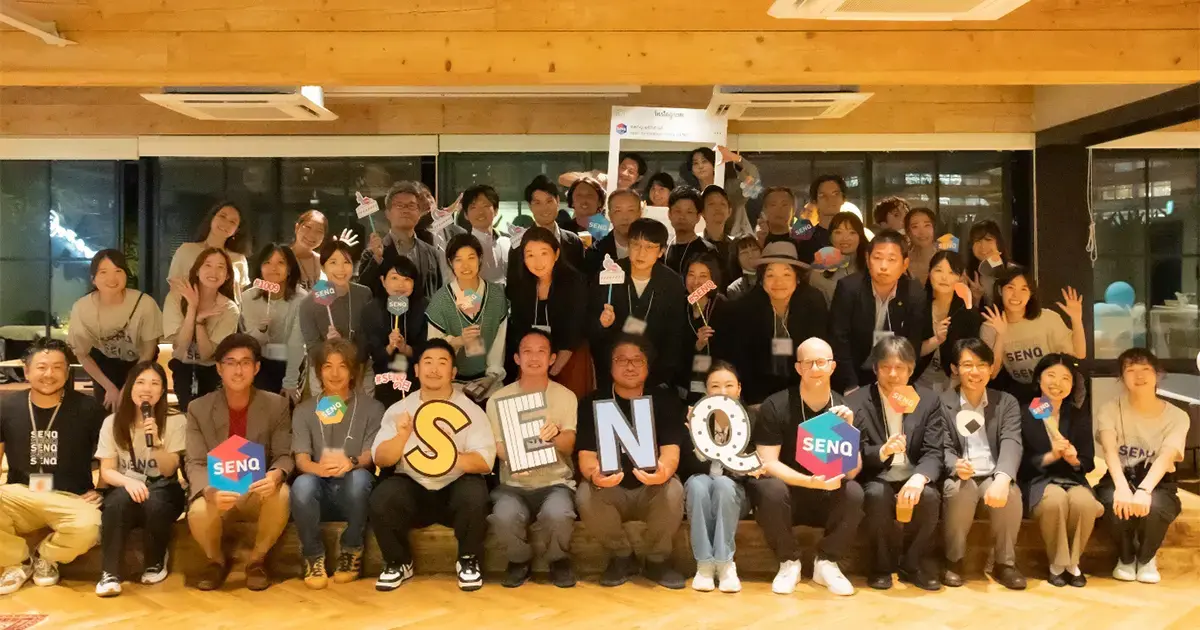

中央⽇本⼟地建物グループのオープンイノベーションオフィス「SENQ」は、ベンチャー企業・スタートアップ・企業内イノベーター・経営者・クリエイター・エンジニア・大学・研究機関・地方公共団体等、多様な業界から日本を動かす先駆者が集まり、オープンイノベーションを加速させる協業と共創の場です。

このSENQの拠点のひとつ、SENQ霞が関で行われたワークショップイベント「Urban Challenge co-creation暮らしの場は自身にどのような豊かさの変化をもたらすのか~雪降る地域での暮らしから学ぶウェルビーイング~」を取材してきました。

雪降る地域の暮らし・働き方に触れ、自身のウェルビーイングを掘り下げる

SENQには地方自治体が就任するパブリックパートナー制度があります。パブリックパートナー制度とは、協業候補先の紹介やイベントの共同開催、各自治体内のインキュベーション施設との連携などを通じて、SENQの運営に協力していただくというものです。その取り組みのひとつとして、地域が直面している課題を自治体が持ち込み、SENQ関係者とのワークショップを行いながら解決策のアイディエーションを活性化させるイベント「SENQ de URBAN CHALLENGE」を開催しています。

このシリーズの一環として、2024年12月、SENQ霞が関にてワークショップイベント「Urban Challenge co-creation 暮らしの場は自身にどのような豊かさの変化をもたらすのか~雪降る地域での暮らしから学ぶウェルビーイング~」が開催されました。

今回は、北海道札幌市東京事務所(SENQパブリックパートナー)と新潟県東京事務所、そして札幌市・新潟県に拠点を置くスタートアップ企業や関係事業者が「雪降る地域での暮らし・働き方」について紹介し、SENQ関係者が、自身のウェルビーイングな暮らし方・働き方について思いを巡らせました。

札幌と新潟、同じ“雪国”でもそれぞれ異なる特性が

ワークショップに先駆けて行われたインプットセッションでは、まず札幌市東京事務所・新潟県東京事務所の担当者より、各自治体の概要が紹介されました。

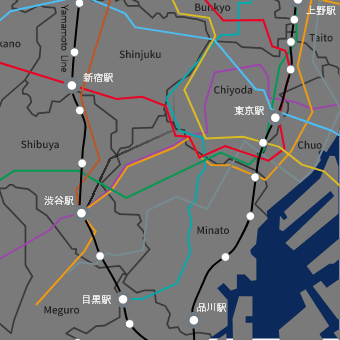

北海道の行政・文化・経済の中心地である札幌市は、年間約5mもの積雪がある環境でありながら、人口は約197万人を擁する世界でも珍しい都市です。豊かな自然環境と高度な都市機能が見事に調和しています。都市部には地下鉄・路面電車・路線バス、そして地下街と、積雪下でも移動しやすいインフラが揃う一方、都心から車で1時間程度離れればスキー場・温泉・ゴルフ場など、自然を味わうレジャーも充実しています。また、産業として古くからITに力を入れており、近年はスタートアップ誘致にも動き出しているそう。

世界的な観光都市ということもあり暮らしには魅力があふれる一方で、雪国特有の不便さも存在する札幌市。しかし「短い夏を楽しむなど、四季のメリハリがあるのも魅力」と前向きにとらえている様子が印象的でした。

新潟県といえば豪雪のイメージがありますが、実はその積雪量には大きな地域差があり、豪雪地帯の内陸側に対して、県庁所在地の新潟市をはじめとする沿岸部では、雪はほとんど積もらないといいます。また、北海道のパウダースノーに対して、水分が多く重いといった雪質の違いも特徴的とのこと。そして近年は温暖化の影響で、積雪量の減少や集中豪雪の頻度が増している状況にあるといいます。

このような気候特性に対応するため、「町自体が雪国仕様」という新潟県では、縦型の信号機や除雪した雪を捨てられる流雪溝、道路の雪を溶かす消雪パイプといったインフラ整備に加え、除雪業者が非常に高度なテクニックを持っているのだとか。

また、東京から新幹線で約70分というアクセスを活かし、豊かな自然、スキー場、温泉といった観光資源を楽しみながら働けるリモートワークやワーケーションの推進にも取り組んでいるといいます。

交通インフラの充実により高まる、事業拠点としてのポテンシャルが高まる札幌・新潟

続いて、札幌市・新潟県に拠点を置くフラー株式会社 共同創業者 技術顧問/FERM株式会社 代表取締役/株式会社ビアパイント 代表取締役 藤原 敬弘さんからビシネス視点のインプットが行われました。

藤原さんは新潟市・佐渡市・札幌市の3拠点を移動しながら事業と生活を営んでおり、佐渡市では「トキブルワリー」でのクラフトビール製造、新潟市ではITスタートアップ創業の経験を活かしたスタートアップ支援とクラフトビールの販売、そして札幌市ではあらたにスタートアップを立ち上げたところだといいます。

「今日は『IT業界出身者が立ち上げたブルワリー』として覚えてもらえるとうれしい」という藤原さんは、シリコンバレーでクラフトビールに魅せられ、帰国後クラフトビール製造へ進出。その一方で、デジタル化が進んでいない、もしくは取り組んでいるものの思うように効果を引き出せていない中小酒造業者たちの現状を実感し、地域の中小企業の販売事務を一元管理できるアプリ「FERM」の開発を進めているのだそう。

「あえて東京に拠点を置かず、ローカルとデジタルを使う層が繋がるツールを作る存在として展開していきたい」という藤原さんは、概ね月の半分は佐渡島で過ごし、残りの1/4ずつで新潟市と札幌市に滞在しているとのこと。「佐渡島は佐渡汽船ですぐ新潟市と行き来できるし、新潟市からは日本海フェリーで小樽、飛行機で新千歳空港と直接行き来でき、新幹線で東京にもサクッと行けるので、事業の中心拠点として相性がいいと思っています」とアクセスの良さを語りました。

さらに、新潟県と札幌市を繋ぐ交通インフラとして、航空会社であるトキエア株式会社の代表取締役 長谷川 政樹さんのインプットも行われました。

新潟空港から札幌市の丘珠空港、仙台空港、愛知県常滑市の中部国際空港への3路線を運航し、神戸や佐渡にも就航予定というトキエアの飛行機は「ターボプロップ」というプロペラ機を採用。CO2の排出量が少なく燃費にも優れ、「ジェット機が『成田空港の駐機場から誘導路を経由して滑走路まで向かう』だけで使ってしまう燃料量で、ターボプロップは『新潟⇔札幌を往復できる』」ほどの効率性を誇るのだとか。

「『プロペラ機は数十分の近距離』というイメージがありますが、1時間を越える移動でも十分機能します。スピードはジェット機に及びませんが、そもそも日本の上空を、ジェット機が最高速度で飛ぶことはほとんどないのですから」とターボプロップのポテンシャルを訴える長谷川さん。また「飛行機は移動手段、そこにはお客様の目的があります」といい、目的を充実させる街作りのために、自治体と連携した取り組みなども紹介されました。

札幌・新潟の名産品・地ビールを片手にウェルビーイングを考える

インプットセッションで各自治体についてイメージを膨らませた後は、いよいよワークショップのスタートです。まずは中央日本土地建物株式会社 事業統括部イノベーション開発室 SENQオープンイノベーション担当の川島さんからウェルビーイングを考える際に活用されるPERMA理論が紹介されました。

今回のワークショップでは5つの要素(P:Positive emotion ポジティブな感情、E:Engagement 物事への関わり、R:Relationship 豊かな人間関係、M:Meaning 人生の意義や目的、A:Achievement 達成感)からウェルビーイングについて検討します。

参加者は用意されたワークシートを埋めながら「私のウェルビーイングな状態」を考え、さらに「居住地の変化に伴うウェルビーイングの変化」についても考えていきます。

会場ラウンジのカウンターと各テーブルには、トキブルワリーのクラフトビールや洋梨(ル・レクチェ)、とうきび茶、乳酸菌飲料のソフトカツゲンなど新潟県・札幌市の名産品がずらり。参加者たちは乾杯した後、個人ワークへ移っていきます。

個人ワークがまとまった後は5チームに分かれ、自己紹介をしながらワークシートの内容を共有、ディスカッションを深めるとともにチーム名を決めていきます。参加者たちはワークシートを見せながらにぎやかに意見を交わし、時には笑いや拍手も起こっていました!

多種多様な意見が飛び交ったグループディスカッション

各チームのディスカッションは、AI議事録ツール「YOMEL」によって音声認識と内容の要約・総括が行われ、最後に川島さんが各チームの議論内容や、総括の内容を紹介しました。それぞれのチームにて自身のウェルビーイングな状態や、各地域をよりウェルビーイングにするための意見などが挙げられたようです。今回はAI議事録ツールによりまとめられた各チームの話題や発言を紹介します。

・チーム名「金」

新潟の「佐渡金山」と併せて、「2024年の漢字」に「金」が選ばれたことから命名したというこのチームでは、都市部⇔地方の両方向の移動による生活の変化がチーム内の話題として挙げられました。特に佐渡島の様子が掘り下げられ、「スナックが社交場になっていると感じる」という現地の印象や「探検家や学者を招いたツアー企画を」といった提案が出されました。

・チーム名「新潟裏表」

地方移住の課題を中心に、仕事・生活・人脈・子育て環境などの維持・変化への対応を考察。ウェルビーイングのために「学び、働き、遊びの境界を解消した『新しい普通』を目指す」といった概念が提案されました。新潟県は厳しい自然環境が県民性を形成しているという仮説や、その背景として「何があっても仕事や学校へ行く精神が根付いているのを感じる」「コミュニティの繋がりが強い印象がある」といったメンバーの視点も共有されました。

・チーム名「NiiGATA」

旅やグルメ、街歩きなどに関心の高いメンバーが集まったこのチームでは、地方滞在のプランや、自身の経験などから「食材が安く新鮮な地方は料理への意欲を高めるのではないか」といった意見が登場。バーベキューイベントの開催といったコミュニティ形成案も見られました。

・チーム名「人の取り合いじゃないよ」

こちらのチームは、メンバーがそれぞれの多様な経験をもとに語り、AI活用や地域間連携などの議論を展開。「地方企業として受け入れられるには、地域イベントのスポンサーに」といった意見も見られました。

また、インパクト抜群のチーム名について「人口が減る中で、地域間競争で人を取り合うのではなく、人材のシェアや連携によって効果が生まれる領域はたくさんあるのではないか、だからこそ繋がりが大事ということ」という由来も紹介されました。

・チーム名「どこにいても楽しめる!」

ディスカッションの中で提案されたコンセプトがそのままチーム名となったこちら。幸せを感じる瞬間について共有し、居住地の影響について議論する中で「居住地が変わっても、幸せを感じられる要素はあまり変わらない」とメンバーは気づきます。一方で「地方自治体は人材育成にコストをかけているが、育成した人材が戻ってこない」といった深刻な課題も挙げられました。

・総括

各項目をまとめた上で、ウェルビーイングを実現するために“求められる要素”として「個人の価値観や生活のニーズに応じた柔軟な居住地選択」「地域との繋がり」「効率的な働き方の確立」をピックアップ。これらを満たすため、自治体側には「地域の魅力を引き出しながら新しい生活様式を探求する姿勢が重要である」と総括されました。

まとめ

都市生活者の「移住すれば心豊かに暮らせる」、地方自治体の「現地へ来てもらえば良さは伝わる」といった期待は、ときにお互いの理解不足によりすれ違うこともあります。このワークショップを通じて、移住ありきや待つばかりの姿勢ではなく、まず「自分自身のウェルビーイング」と「地域に求められるウェルビーイング」に想いを馳せることができました。そして、そこを起点とした対話を行いながら地域・移住者・ステークホルダーのウェルビーイングに相乗効果が生まれる仕組みやつながりのあり方を考えることも、とても重要だということを実感させられるイベントでした。