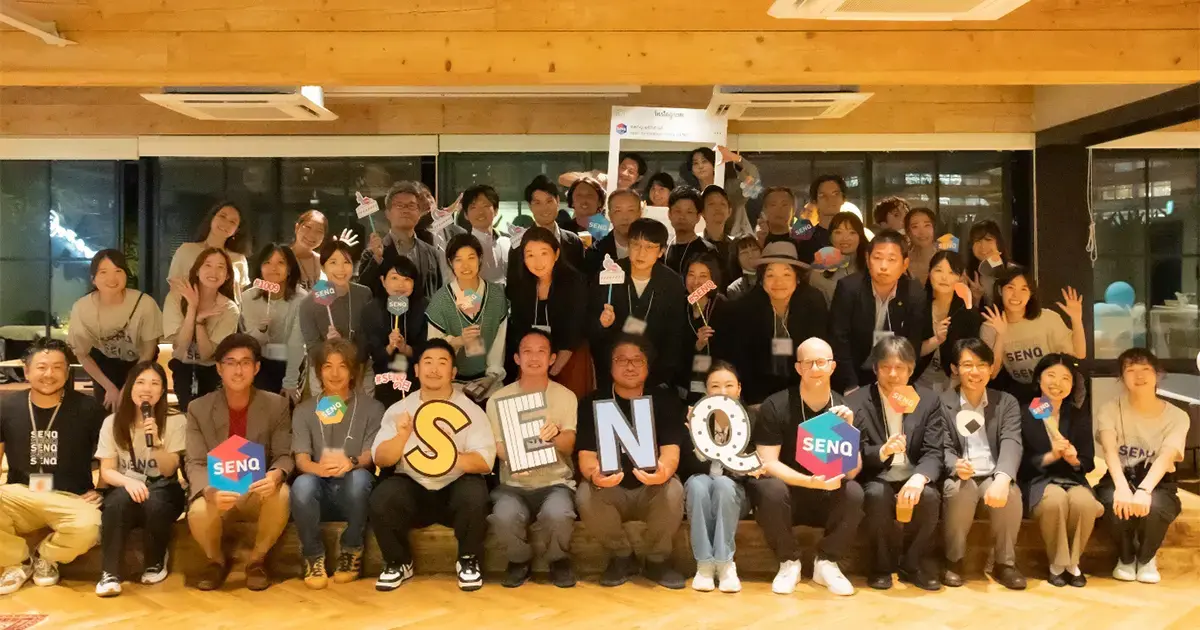

中央⽇本⼟地建物グループのオープンイノベーションオフィス「SENQ」は、ベンチャー・スタートアップ・企業内イノベーター・経営者・クリエイター・エンジニア・大学・研究機関・地方公共団体等、多様な分野から日本を動かす先駆者が集まり、オープンイノベーションを加速させる協業と共創の場です。

今回はSENQの新規アライアンスコーディネーター就任にあたり、SENQ霞が関で行われたトークセッションイベントを取材してきました。

スマートビル/スマートシティを軸に繰り広げられた濃密なトークセッション

2024年11月、SENQ霞が関にてイベント「新規アライアンスコーディネーター就任トークセッション」が開催されました。SENQのアライアンスコーディネーター制度とは、SENQ会員であるスタートアップ企業に対する事業支援、経営支援、マッチングなどを通じて、運営に協力していただくというものです。

今回は新たにアライアンスコーディネーターに就任した9社のメンバーにお集まりいただき、2つのテーマで議論を展開しました。前半は「スマートビル/スマートシティを中心とした価値創出の重要性と社会実装への課題について」、後半は前半の内容を踏まえた「VC・戦略デザインファームの視点から考えるスマートシティ実装に向けたアプローチ」について、活発な意見が交わされました。

当日は、まず中央日本土地建物㈱敷居会社 事業統括部イノベーション開発室 松井さんによるSENQの概要説明と、2027年オープン予定の「虎ノ門イノベーションセンター(仮)」の紹介が行なわれ、続いてアライアンスパートナーに就任されたみなさまの自己紹介が行われました。

多彩な顔ぶれの新規アライアンスコーディネーター9社

粕谷 貴司 さん(株式会社竹中工務店 情報エンジニアリング本部 シニアチーフエンジニア)※オンライン参加

「主にスマートビルの構築、社会実装について取り組んでいます。情報処理推進機構 デジタルアーキテクチャ・デザインセンターのスマートビルプロジェクト専門委員、スマートビルアソシエーションの推進などを行っています」

北原 宏和 さん(Archetype Ventures パートナー)

「総務省やコンサルティングファームを経て、BtoBテクノロジーに特化したベンチャーキャピタルでスタートアップ支援を行っています。我々だからできることを重視した『介在価値最大化』をミッションとして掲げています」

金安 塁生 さん(株式会社BIOTOPE Managing Director)

「強いオーナーシップを持つ企業のビジョン経営伴走支援や、メーカー・大手デベロッパーとの街のビジョン開発やビルの経済圏づくり、また個人活動としてブロックチェーン技術を活用した新しいオープン経済圏の構築に取り組んでいます」

越地 信行 さん(清水建設株式会社 エンジニアリング事業本部情報ソリューション事業部プロジェクト計画部 副部長)

「電力会社での事業開発や、海外のAIペンチャーを買収し日本で事業化を行うといった経験を経て、清水建設では新規事業開発推進やコーポレートベンチャーでの投資などを手掛けています。実は当社はゼネコンで唯一、建物の中央監視システムを開発・販売しています」

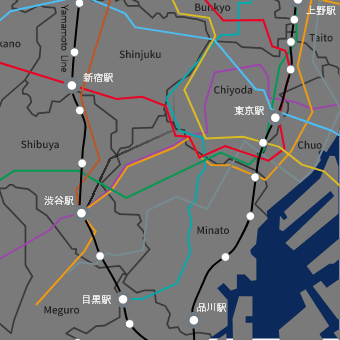

江井 仙佳 さん(株式会社NTTデータ経営研究所 パートナー / 地域未来デザインユニット長)

「総合コンサルで、地方創生や都市計画を手掛けるユニットを率いています。メインイシューは『人口減少下において、どうやって豊かな日本地方を作るか』。そこに特化した答えをたくさん作りたいなと思っています」

高橋 大 さん(パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 部長)

「昨年設立された新部門で、中央監視装置などをクラウドに繋げてサービスを付加する新規事業の立ち上げを準備しています。当社はアクセラレータープログラムを実施していて、スタートアップとの共創や事業化支援にも力を入れています」

井伊 悠斗 さん(フォースタートアップス株式会社)

「スタートアップスを『進化の中心』にいることを選択する挑戦者たちと定義し、さまざまな分野でスタートアップ支援、オープンイノベーション支援を行っています。スタートアップの情報を集約するプラットフォーム『STARTUP DB』を運営しています」

清國 敦史 さん(株式会社日立製作所 ビルシステムビジネスユニット 部長代理)

「スマートビル向けの戦略立案や、不動産分野向けのグリーンソリューションを他社と協創しながら推進しています。情報処理推進機構 デジタルアーキテクチャ・デザインセンターでスマートビルプロジェクトの専門委員として、スマートビルの普及促進に携わっています」

松本 直人 さん(株式会社ABAKAM 代表取締役)※オンライン参加

「フューチャーベンチャーキャピタルの代表として同社を立て直し、現在はABAKAMをはじめとする20社ほどの役員や顧問、スタートアップ支援NPO法人インデぺンデンツクラブの代表理事、神戸大学のベンチャーキャピタル、JR東日本のVCアドバイザーなどを務めています」

スマートビル/スマートシティを中心とした価値創出の重要性と社会実装への課題について

トークセッション前半は、清國さんがファシリテーターを務め、越地さん、江井さん、高橋さんが登壇しました。まずは清國さんから情報処理推進機構のデジタルアーキテクチャ・デザインセンターが中心となり、70~80社が参画してスマートビルのコンソーシアム設立に向けた現在の状況について説明がありました。そして議論は「スマートビルの価値をどう具現化するか」へ移っていきました。

清國さん:

スマートビルの普及に向けさまざまな勉強会が立ち上がっています。スマートビルのコンセプトの策定から建設、運用までを一気通貫で捉え、どうすれば実現できるだろうかと議論をしていますが、一番大きな課題は「どういった形でスマートビルの価値を創出していくのか」というところかと思っていまして、登壇されている皆さんにご意見をいただきたいです。

越地さん:

オーナーへの価値であるのか、テナントへの価値であるのか、バックヤードで働いている人の価値であるのか、そこで働く従業員の価値であるのか、誰のための価値なのかが本当に重要かなと思います。

サービスが便利なことはわかっていても、それをどうやって「価値」として表すかが、スマートビルやスマートシティの世界で一番難しいところかもしれない。

清國さん:

確かにスマートシティと一言で言っても、いろいろなサービスをどう定量的に評価して、オーナーに理解していただいて導入していただくかが問題で。スマートシティが当初なかなか進まなかった理由として多様なステークホルダー間での合意形成や、評価方法が課題になっていることが挙げられますね。

江井さん:

スマートシティとは何かを考えた時に、それは今までにない新しい暮らし方や、クリエイティブな人たちが集まる場が“スマート”なんじゃないかという議論がベースにあって、それをどう支えるかだと思います。

スマートシティ領域において、最初に成功事例が出てくるのはスマートビルからだと考えています。スマートな働き方とか、そこで過ごす人をみんなでどうイメージしていくのか。働く方々、訪れる方々の視点に立つことが重要です。「どんなビルだったら皆さんが喜んで訪れてくれるだろうか」がスマート化に対する一番のポイントかなと。

清國さん:

おっしゃる通り、スマートビルはスマートシティを構成する要素の1つであって、「ここで働く人々がどういうふうにハッピーになっているか」というところから、社会全体の発展に繋がっていくのかもしれない。

デジタルアーキテクチャ・デザインセンターのガイドラインでは、スマートビルが目指す姿は何かという点で、最終的には「人間中心の社会の実現に貢献していく」ところが大きくなっています。データを利活用しながら人々に対してサービスを提供する上で、越地さんたちが取り組まれていることがあれば、ぜひお伺いしたいです。

越地さん:

例えばサービスロボットには「人手不足をロボットで補う」というメリットがあります。でも「従業員の利便性が上がる」というのは、価値として表現しづらいところもある。商業テナントの「売り上げが上がっている」としても、スマートビル化とは別の要因があったのかもしれないし、完全には評価しきれない。そういう時の裏支えをするのは、省エネとか業務効率化ですよね。そういう表と裏でバランスが取れているのがスマートシティじゃないかなというのが常々思っていることです。

清國さん:

そもそもデータ収集自体にも課題もあるような気がしますね。

越地さん:

属性データとか人流データとか、人の行動を詳細に把握することは技術的には可能ですが、プライバシーへの配慮から心理的なハードルがある。ただ「自分が情報提供することによる具体的なメリット」が皆さんの共通認識になっていくと、ちょっとずつハードルが下がってくると思います。

清國さん:

江井さんはビルで過ごす人々全体の幸福度はどのようなことで上がっていくだろうと感じていますか。

江井さん:

「クリエイティビティ」という経済的な価値、これがある空間を創り出すことですね。それにはクリエイティビティを支える「居心地の良さ」がとても大切です。

また、先ほど人の振る舞いのデータの話がありましたが、笑顔も振る舞いですよね。笑顔の人が多い飲食店は、居心地よく感じられて、繁盛しそうです。そこでテナントに「あなたの店はこのくらいの笑顔が見られています」といった情報提供するとかどうでしょう。人々の“実感”をデータで裏付け、それをビジネスと繋げていく。そんなビルができたら入りたくなるかな。

清國さん:

人々が笑顔になれる環境というのを、我々はデータを使いながら実現していく。その一方で、そういった環境には多様な人が集まってくる必要もあるのかなと。スマートビルでのオープンイノベーションについて、高橋さんの思いはいかがでしょうか。

高橋さん:

スマートビルに必要かどうかは別として、「言語化できない悩み」を可視化し、相談者と回答者をマッチングできる世界になれば、イノベーションが生まれるきっかけになると思います。

我々の立場だと、なかなか機動力を持ってそういうことができない部分もありますが、(アクセラレータープログラムなどで)イノベーションを生み出すための環境は用意しているので、そこに来てくれたパートナーと一緒にやっていくというのが新しい可能性だと考えています。

清國さん:

我々がスマートビルのコンソーシアムを作るのもそうですが、民間1社ではなかなか普及させることが難しい。みんなが集う場を作るので、その中から生まれてくるものをうまく活用できるといいなと。スマートビルだからゼネコン中心というわけでもなく、我々のようなメーカーも、スタートアップも、ビルとは直接関係しない業界の方にも入っていただくことで、新たなものを目指していきましょう。

VC・戦略デザインファームの視点から考えるスマートシティ実装に向けたアプローチ

トークセッション後半は、松井さんと清國さんが2人でファシリテートしつつ、松本さん、北原さん、金安さん、井伊さんが登壇しました。

清國さん:

ベンチャー企業を支援されている方の立場から、スマートビル・スマートシティという分野に対して期待することがあれば、ぜひお伺いしたいです。

北原さん:

プロジェクトの成功には「誰が最終的に責任を持つか」が明確になっていて、しっかりと利益配分する建てつけが重要だと思っています。スタートアップにとって、コンソーシアムが掲げているビジョンをやりきれるかどうか、大きな物事を動かせるかも重要だと思っていて。

領域にもよると思いますが、大企業がメインで推進し、何かしらで進まなくなった時に大企業の方々はスタートアップの意見を聞いて、うまくいきだしたらさらに支援するみたいな形でもいいかなと。そういうことができるスタートアップを我々としては支援していきたいですね。

清國さん:

スタートアップ企業が、「こういう分野で参画したい」「こういう環境があったらスマートシティ分野にも参画しやすくなる」といったことはありますか。

金安さん:

基本的には3つの観点を大事にしています。1つ目は、イノベーティブな場を掲げるのであれば、何が新しいのか、どういう産業を誘致していくのか、どういう稼ぎ方にするのか、とイノベーションを再定義するビジョンを示すことです。

2つ目は、新しい収益モデルになるということは、新しい職業が生まれるということなので、今まで稼げなかったプレイヤーがそこに入ることでどのようにして稼げるようになるのか?貢献関係を築くのか?という「活動の定義」をすることです。3つ目は、プレイヤーをどのように巻き込んで、1つ目のビジョンを実現させる価値基準を最大化させるかということです。

スマートビルも従来のビルの収益源以外から新しい産業収益と職業をから再定義する。まるで経済圏をつくるかのような発想でビジョンを構想することで、イノベーティブな価値の創造が可能になるのではないでしょうか。

井伊さん:

スタートアップ企業と一緒に取り組んでいる立場から思うことは「サービスが実際に受け入れられるかどうかは、必ずしも経済合理性の部分だけではない」ということです。

「このサービス、知らないベンチャーが作っているけど大丈夫?」といったイメージだけで避けられることもおそらくある。そんな時に「いやいや、大丈夫ですよ」というお墨付きを与えていただけるのはスタートアップからするとありがたい。利用者が安心して使えるような基準を示して、社会に受け入れられるようなサービスを作っていけるとすごく助かるなと思っています。

松本さん:

ジャストアイデアですけど「副業できる企業しか入居できないビル」って面白くないですか?入居者同士でお互い「どんなことができるのか」「どんなことをやっているのか」により関心が持てるし、「ちょっと手伝って」と気軽に声をかけて働ける。それを前提にみんなのスキル情報が共有されて、マッチングしやすくなるかもしれない。

松井さん:

そうですね。政府が副業推進へ向けて動いている流れもあるので、ぜひそれを虎ノ門イノベーションセンターのどこかの区画で実現してみたいです。

松本さん:

僕も今、複数の会社に絡むことで、それぞれの知見を自分に取り込んで成長できますし、自分の知見もたくさんの方へシェアできる。こういう大きなことに取り組みやすい環境を作るというのもありかなと思います。

清國さん:

そういう環境をビル側から提供するというのも面白い発想かなと思います。例えば、スマートビルに入居されている企業みんなで新しいアプリを開発して、ビルの新しい収益源にしていくみたいな。

こうした新たなビジネスを作ることも、このコンソーシアムでやるべきことかなと思っています。これもスタートアップと関わりながらやっていくのがいいのではと思っていますが、どういった観点・方向性で大企業側からスタートアップに対して提供すればいいかが気になっています。

北原さん:

何が提供できるか考えてもらえてありがたい一方で、個人的にはそんなにスタートアップを甘やかさなくていいとも思います(笑)。基本的に「世の中を変えたい」と思っている人たちなので。むしろいつも困るのが、大企業のオープンイノベーション部門と話しても、社内検討に入った途端すぐ止まったりする。社内をすぐ動かせるように根回ししておいてもらう方が、スタートアップ的にはありがたい。

清國さん:

そうですね。スタートアップと大企業が歩調を合わせるというのが重要なのかな。

北原さん:

これはベンチャーキャピタルにも言えることで、スタートアップが「投資検討してください」となった時に、早いところは1週間で決定するのに、3か月かかるところもある。グローバルなスタートアップ企業が戦っている中では、スピードで勝っていくことも重要ですので、そこは日本全体でさらに重視していかなければいけない。

井伊さん:

YESをすぐに出すのは難しい部分もあるだろうと思うんですよね。ただ、個人的には「NOでも早く返事をいただけることはありがたい」。融資が難しかったとしても「これはこういう理由で難しい」と早く結論を出していただけるとすごくありがたいと思います。

相談に乗ることは自分への刺激や共創のきっかけにもなる。ぜひ声をかけて

最後に、後半の登壇者1人1人からメッセージが送られました。

北原さん:

ベンチャーキャピタルをやっていると、さまざまなスタートアップに投資をさせていただくにあたり、彼らの事業創造や経験に触れる機会がよくあります。スタートアップに限らず、皆さんとお話をさせていただきながら、僕も刺激を受けたり、それをスタートアップに伝えたり、新しい知見を得たり、面白い発想を続けていければと。ぜひ今後ともよろしくお願いします。

金安さん:

スマートビルだけではなく、職業を作る、スキルをシェアする、流動性を高める、といったテーマでもかなりビジョナリーなアイデアが出てきたと思います。実は江戸時代の文化って流動性が高かったんですよ。それが今の社会は縦割りで全部決裁して、法律に沿って書面を作って……もちろん大事なことでもありますが、そこの流動性をもう少し高めながら、新しい文化を作っていくべきだと思うので、今、中央日本土地建物さんと取り組んでいる虎ノ門イノベーションセンター(仮)の取り組みが日本初の好例になることを期待しております。

井伊さん:

アライアンスコーディネーターとして何ができるのか考えると……スタートアップと事業会社、異なる企業体同士が集まれば、文化ややり方に何かしらの違いが必ずある、その間を埋めていくのが僕らにできることなのかなと思っています。SENQの価値の1つとして、直接出会うだけでなく、第三者に相談できるというのもあると思います。私はもちろんいつでもご相談をお受けしますし、中央日本土地建物さんも他の皆さんもきっと快く相談に乗ってくださる方ばかりだと思いますので、ぜひそういった形で活用いただければいいかなと。

清國さん:

今日はスマートビルの話ばかりしましたが、日立製作所はITから制御系からエネルギーから環境等、かなり幅広く事業を行っています。ぜひ皆さんといろいろな協創活動をしていきたいですし、こういう繋がる場もすごく大事だなと思っているので、何かあればぜひご相談いただければ。今後ともよろしくお願いいたします。

まとめ

スマートシティ・スマートビルをきっかけに、大企業とベンチャーの事業共創、新たな産業の創出などさまざまな話題で興味深い意見が飛び交ったこの日。アライアンスコーディネーターのみなさまの今後の活躍がますます楽しみになりました。