中央⽇本⼟地建物グループのオープンイノベーションオフィス「SENQ」は、ベンチャー・スタートアップ・企業内イノベーター・経営者・クリエイター・エンジニア・大学・研究機関・地方公共団体など、多様な業界から日本を動かす先駆者が集まり、オープンイノベーションを加速させる協業と共創の場です。

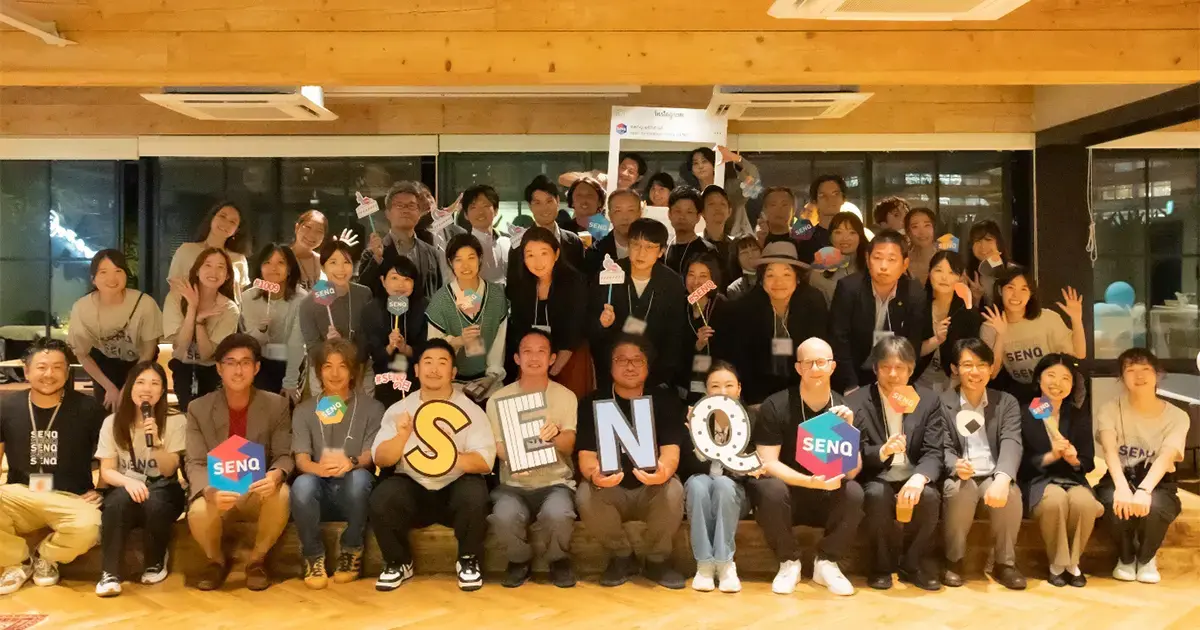

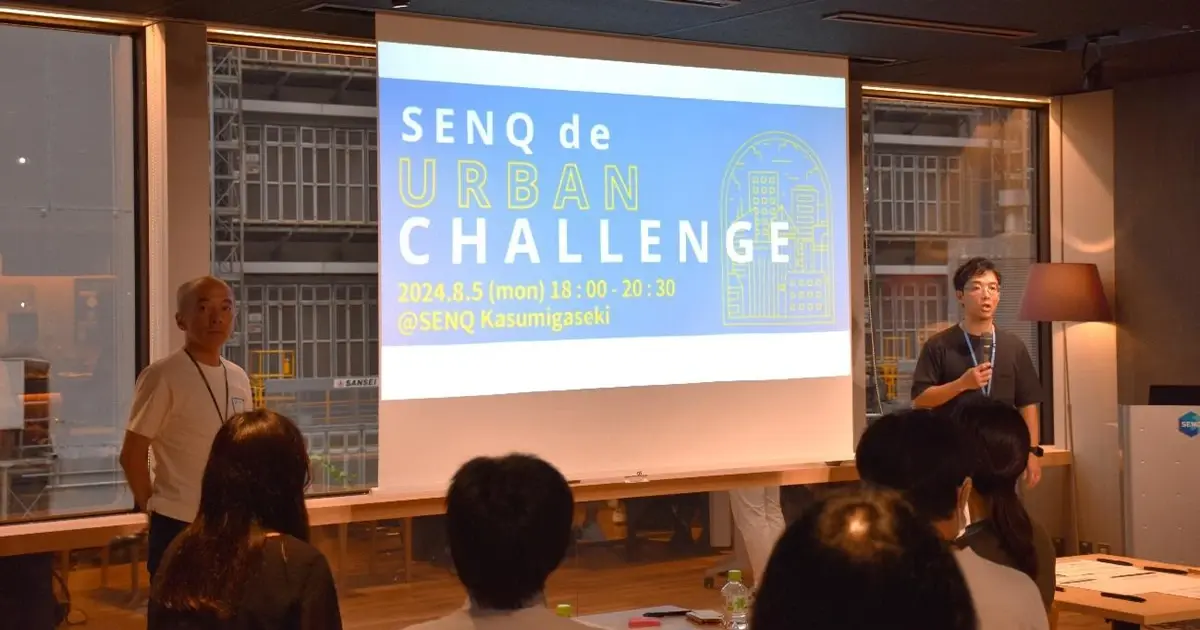

このSENQの拠点のひとつ、SENQ霞が関で行われたワークショップイベント「Urban Challenge co-creation~泉北ニュータウンの活性化~」を取材してきました。

SENQと堺市の取り組みの中から浮かび上がった本日のテーマ

2024年8月、SENQ霞が関にてワークショップイベント「Urban Challenge co-creation~泉北ニュータウンの活性化~」が開催されました。SENQには地方自治体が就任するパブリックパートナー制度があります。パブリックパートナー制度とは、協業候補先の紹介やイベントの共同開催、各自治体内のインキュベーション施設との連携などを通じて、運営に協力していただくというものです。その取り組みのひとつとして、地域が直面している課題を自治体が持ち込み、SENQ関係者とのワークショップを行いながら解決策のアイディエーションを活性化させる「SENQ de URBAN CHALLENGE」というイベントを定期的に開催しています。

今回は、SENQのパブリックパートナーである大阪府堺市が、地域課題である「泉北ニュータウンの活性化」というテーマを持ち込み、堺市並びに堺市のSENBOKUスマートシティコンソーシアム、SENQ関係者が一体となって、検討を行いました。

まずは堺市東京事務所所長の羽田さんにマイクが渡ります。これまでSENQイベント内で堺市の地域課題のお話をしていただいたり、企業との連携を推進したりしてきた堺市東京事務所。その中で特に多くの反応があったテーマが、今回の「泉北ニュータウン活性化」だったのだそう。そこで、堺市本庁の職員や泉北ニュータウン活性化に取り組む地元企業の方々を招いて、SENQ関係者との議論を行う今日の場を設けることになったといいます。

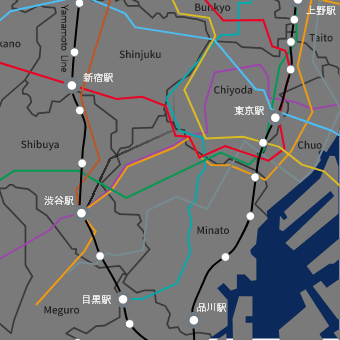

また、中央日本土地建物株式会社 事業統括部イノベーション開発室 SENQオープンイノベーション担当の川島さんによるSENQの紹介では、SENQ会員と堺市とのコラボレーション事例や、田町と大阪・淀屋橋にSENQの新拠点がオープンすることが発表され、会場からは感心や驚きの声が上がりました。

便利で緑豊かな一方、老朽化・高齢化が課題の泉北ニュータウン

ワークショップに先駆けて行われたインプットセッションでは、まず堺市泉北ニューデザイン推進室 スマートシティ担当の久保さんより、堺市のスマートシティへの取り組みが紹介されました。

堺市は「SENBOKUスマートシティコンソーシアム」という、イコールパートナー(行政・研究機関・民間企業など特定の団体が主導せず、対等な関係で行う協力や提携)のコンソーシアムを立ち上げています。行政のネットワークの強さと民間企業のスピード感を兼ね備えるため、あえて座長を置かないという、全国でもまだ珍しい形式を採用。

2021年にはヘルスケア、リモートワーク、モビリティ、エネルギー、コミュニティの5分野で「堺スマートシティ戦略」を策定すると同時に、街づくりの指針となる「泉北ニューデザイン」を策定。街開きから50年以上を経た泉北ニュータウンを、“再生”するのではなく“再デザイン(デザインし直す)”を目指しています。

全国のニュータウン自治体でも屈指の一人あたり公園面積の広さ、各団地から鉄道駅まで車道と一切交差しない緑道ネットワーク、難波駅まで約20分といった近隣都市部へのアクセスの良さなど魅力もある一方で、インフラの老朽化、高齢者率の高さ、山を切り拓いたことによる起伏の激しい地形などの課題を抱えているといいます。

SENBOKUスマートシティコンソーシアムの一員である南海電鉄株式会社 西川さんからは、同社の紹介と併せ、泉北ニュータウンが同社にとって難波に次ぐ重点エリアであること、2024年には近畿大学医学部の移設が控えていることが紹介されます。またコンソーシアムにおける堺市との協力により、国の補助金の獲得や地元での調整など、さまざまな面で円滑に進めやすくなっていることにも触れられました。

豊富な街づくり事例からディスカッションのイメージを膨らませる

NTTデータ経営研究所 地域未来デザインユニットの三上さんからは「ニュータウンについての話題提供 “わたし”の視点/世界の視点」と題して、ご自身が育った多摩ニュータウンの変遷の様子や文化的な側面、イギリスで100年以上続いているニュータウンの事例が紹介されました。

日本のニュータウンに対する三上さんの私見として、当初、都市部への人口集中対策として「いずれ庭付き一戸建てを手に入れるまでの住まい(一時的な住まい)」を想定されていたのではないか、との見解が。しかし実際には老後に至るまで住み続ける人が多く、住人が健全に入れ替わらなかったことが、現在のさまざまな課題を生む一因になったのではないかという見解には、考えさせられるものがありました。

イギリスの事例として紹介された都市、レッチワースはイギリスの都市計画家エベネザー・ハワードが提唱した「田園都市」の概念によるニュータウンで、ヘリテージ財団という住民を含む組織で土地の半分を所有、管理も一括して行っているといいます。街並みなどはきれいに維持されている一方で、若い世代が住める住居がなく、住民が高齢化しているといった課題も抱えているそう。

さらに、イギリスにおけるスマートシティの事例として、5つの自治体が広域連携事業に取り組んでいる「地域戦略パートナーシップ(LSP)」や、ロンドンの「オリンピックパーク再開発」なども紹介されました。

乃村工藝社の白井さんからは、舞台装置・演目の装飾などから空間づくりまで、企画~運営を手掛けるに至った同社の成り立ちに続いて「4つの視点」に基づく事例が紹介されました。

まず「地域のみんなの『居場所』をつくる」視点で紹介されたのが、大阪府豊中市の鉄道会社による事例です。人が遠ざかっていた公園に、レストランや物販を誘致して新しい公園の価値を提供。併せて、地域の方々に参加していただくための取り組みとして、ワークショップなども行えるコミュニティスペースを作っています。

次に「人々の心身の『健康・安心』を増幅させる」視点で紹介されたのは、富山県富山市の体育館。もともと閉ざされていたデッドスペースを、健康機器メーカーによる食堂やスポーツジムなどに利活用しています。また、北海道小清水町の防災拠点型複合庁舎は、ランドリーやキッチン、フィットネスといった一見役所らしからぬ設備が、災害時には被災者の洗濯、炊き出し、シャワールームでの入浴などに役立てられるというユニークな特徴を持っています。

さらに「訪れる人と土地の『魅力・産業・文化』を橋渡しする場づくり」の視点で紹介されたのは、東京・神田の神社境内にある文化交流館。神社に足の向きづらい若者やインバウンド層を取り込むべく、多目的ホールと日本文化体験スタジオを備えたという特徴的な施設です。

最後に「さまざまなコンテンツを『掛け合わせ』、オリジナリティ溢れる複合施設をつくる」視点では、広島市民球場の跡地を利用した複合施設が紹介されました。「公園だけ、じゃない」のキャッチコピーの通り、イベントを中心に屋外で過ごす新たなライフスタイルを作っていける場所となっています。

多種多様な6つのテーマでディスカッション

インプットセッションでイメージを膨らませた後は、いよいよワークショップのスタートです。泉北ニュータウンの抱える地域課題に沿った以下の6つのテーマごとにグループが組まれました。

- 若年・子育て世代の居住促進

- 健康で幸せな暮らしの実現

- 多様な地域魅力の創造

- 周辺の環境・景観に馴染む脱炭素社会に向けた居住空間の創出

- スマートシティの推進

- 自由

そして、いつの間にか会場ラウンジのカウンターにはビールやチューハイも混じったドリンクがずらり!各グループがテーブルでお互いのドリンクを掲げ合い、にぎやかな「乾杯!」からのディスカッションスタートとなりました。

ちなみに、中央日本土地建物 イノベーション開発室の中川さんに聞いたところ「お茶やお菓子でもよかったのですが、よりフランクに、打ち解けながら議論ができる仕掛けをしたいと考えていて、今日は夕方から夜のイベントなので、お酒とおつまみを用意してみました」とのこと。狙い通り会場内は和やかな雰囲気になり、参加者同士も打ち解けた様子で話し合っていました!

泉北ニュータウンの自然を生かし、コミュニティを作る声が挙がる

約1時間のディスカッションの後に、各グループの発表が行われました。

1.若年・子育て世代の居住促進

このグループが着目したのは、南海電鉄株式会社 西川さんのお話に登場した「近畿大学医学部の移設予定」。廃校などの空きスペースに医学生や医療系スタートアップが集まる実験特区的なコワーキングスペースを作るアイデアが示されました。

若者・子育て世代は、教育と医療の問題でなかなか都心部を動けない事情もあるはず。そのうちの「医療の問題」をこのコワーキングスペースが解決することで、住む人が増えるのではないかといいます。

また、ワーケーションプランナーのメンバーは「緑を見ながら仕事するのは、すごく素敵で生産性が上がる。泉北ニュータウンには緑がたくさんあるわけですよね」といいます。そこで地元の泉北ニュータウン、そのコワーキングスペースでテレワークしながら働く医療スタートアップや医学生の交流を深め、そこで地域住民が実証実験として医療スタートアップのサービスを受けられるといった仕組みがあれば良いのではないか、とまとめました。

2.健康で幸せな暮らしの実現

このグループは議論の取っかかりを「自然との関わり合い」に定め、まず地図サービスで現地の地図を見たところ、水場にポテンシャルを感じたといいます。

また近年の日本の公園整備には、人にとって使いやすく、きれいに整えていく傾向……例えば歩行者の靴が濡れないように歩道を整備したり、刈り込んで木の枝が当たらないようにしたりといった「やり過ぎ」のきらいを感じているともいいます。

そこで、原風景のまま自然の生物多様性を残しながら必要な機能を整備しているボストンの公園が思い浮かび、高度成長期にやり過ぎてしまった部分を剥がすような形で、原風景に戻していくアイデアに至ったといいます。

「キャンプ場に行くとか、リゾート地に自然を楽しみに行くとか、非日常だからこそリフレッシュできたということになりがちですが、本来は居住地域の中で自然から学べたり、自然と一体になれる空間が整っていたりするのが『健康で幸せな暮らし』だと思います」という発言には会場の参加者からも頷きが。

さらに、古代ギリシャのアゴラのような場でコミュニティを形成し「この町で育った人が戻ってくる」町になるよう、子育て世代やシニアが長く住めるようにすることも重要だと訴えました。

3.多様な地域魅力の創造

このグループは、まず地域の魅力になりうるコミュニティがない、活用できていないことが問題ではないかという考えに至り、最終的に「お祭りを作ったらいいんじゃないか」という話が出たといいます。お祭りのために神社を作ればいい、では何を神として祀るか……ここで、昔から日本には八百萬の神がいる、となれば神様はトマトでもいい、という思い切った方向へ話が進んだりもしたようです。

そしてこのように「その土地の人・物を神様にしよう」という地域での話し合いをすると、それがテーマとなってコミュニティが生まれてくるのではないかといった結論が出されました。

楽しい脱炭素、高齢者用シェアハウス、自由都市構想などさまざまな声も

4.周辺の環境・景観に馴染む脱炭素社会に向けた居住空間の創出

このグループでは、日本人はそもそも「脱炭素」に対して疑問や拒否感があるという話題がまず挙がったのだそうです。対してヨーロッパの人々は気候変動を自分ごととして捉えていて、それは気候変動を感じやすい環境にあるという話になったといいます。もちろん日本も気候変動を感じやすい国ではありますが、そこで例えば「エアコンの設定温度を28℃に設定する」といった全員が一律で同じ対策をとる「我慢型」の環境対策が自分ごと化を阻んでいるのではないかというのです。

「自分ごと化できていない」状況を変えていくためには、自分ごと化のリバリューが必要であり、それには最低限の脱炭素のリディフィニション(再定義)をやっていくべきではないか。「我慢する脱炭素」ではなく「プラスイメージの脱炭素」、身近なところで例えると「脱炭素を推進すると、団地独自のポイントがもらえて、商店街で使える」「太陽光で発電した電力で緑道上を走る電気自動車が登場して、住民みんなが乗れるようになる」といった戦略で変えていけばいいという結論に至ったといいます。

5.スマートシティの推進

このグループは、実は「泉北ニュータウンの半分の世帯が戸建ての住宅に居住しており、中でも何部屋もあるような戸建て住宅で一人暮らしする方が多い」ことに着目したといいます。こうした家が空き、更地になった土地はかなり広いため、3分割して戸建て用に分譲するとすぐ売れていく。そこで「ニーズに合う住まいを提供すれば、住みたい人は出てくる」ことがわかったのだそうです。

これに対して「ニュータウンの戸建て物件をリフォームして高齢者用の高級シェアハウスにする」というアイデアが飛び出し、高齢富裕層が「終の住処は泉北みたいなところがいい」という場所にする話が展開していきます。子育て世代に向けては、地域に役割を求めている高齢者が子どもを預かることで、両親が働きに出られるような好循環を作りたいというアイデアも披露されました。

6.自由

「堺市の自由って何でしょう?皆さん思い描けます?」という問いかけから発表を始めたこのグループは、やはり「堺市の自由」を議論することに時間がかかったといいます。

そして最終的に行き着いたのは「堺市自由都市構想」。団地に移住プランを作って、自分の地元に戻る間に堺市を経由したり、自分の行きたいところに行く、その間に堺市を経由したりすることができるというアイデアです。

これは、コミュニティに関わる人が限られてしまい、他に知られることがあまりないという課題を解決するために、広く試せる場所を作るということで考えられたといいます。ちなみに、この自由都市には右手にソフトクリームを持った新・自由の女神を作りたいという話も出て、これにはさすがの川島さんもポツリと「堺刃物の包丁じゃないんですね」とツッコんでいました(笑)。

まとめ

最後に再び堺市東京事務所所長の羽田さんにマイクが渡ると「途中でどこかのグループに入ろうかと思っていたけれど、その隙がないぐらい話が盛り上がっていた」とのこと。初対面のメンバー同士とは思えないほど和やかな雰囲気で「センボ・ク!」の掛け声でポーズを撮った最後の記念撮影も大変盛り上がっていました!

後日、早速当日の参加者と本庁職員の方々とのミーティングが開かれるなど、つながりが生まれているようです。ここでの議論と縁が、街の活性化につながることを楽しみにしています!