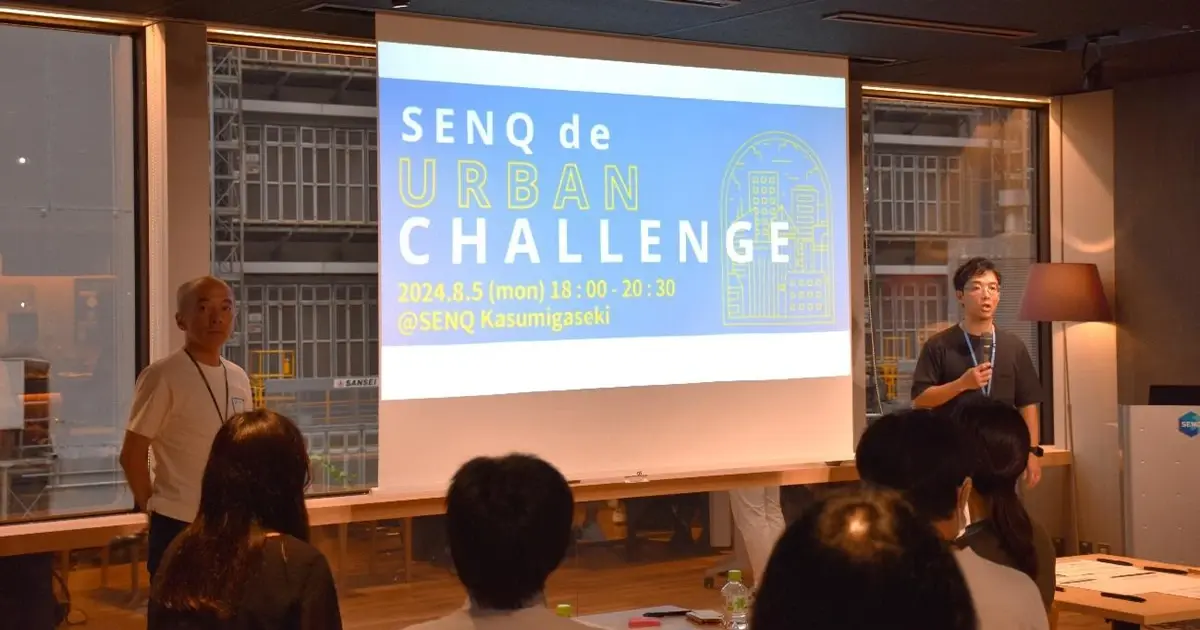

写真:左から森本様、乾様、右 SENQ霞が関マネージャー川島

「LEAD JAPAN」をコンセプトに掲げ、官民連携を軸に次世代の日本を牽引せんとする企業が集まるコワーキングスペースSENQ霞が関。7月21日に新たな会員限定オンラインイベントの第1回を開催しました。スタートアップとの協働プログラムをいくつも成功させている神戸市医療・新産業本部 新産業部 新産業課からゲストを迎え、同課の取り組むプログラムの数々を紹介するとともに、参加者と交流。短いランチタイムの中で、濃いやり取りが飛び交いました。

《プログラム》

- 兵庫県/神戸市が構築中のスタートアップエコシステム

- 首都圏の皆様にご参加いただけるプログラムのご紹介

- コラボレーションの可能性

神戸市 医療・新産業本部 新産業部 新産業課 チーフエバンジェリスト 乾 洋 様

兵庫 県ビジネスサポートセンター・東京 主任調査役 森本 舞 様

《進行》

SENQ霞が関 マネージャー 川島 興介

ーー他都市へ、全国へと横展開も!実現力の高いアクセラレーションプログラム

イベントはまず、ゲストお2人の自己紹介からスタートしました。

乾様は2019年神戸市へ入庁、東京を拠点として、スタートアップ企業の支援や、企画運営を行う医療・新産業本部 新産業部 新産業課でチーフエバンジェリストとして活躍されています。前職はオリックス株式会社の投資担当、マレーシアに駐在経験もある金融のスペシャリストでもあります。

一方、森本様は神戸市職員として、国際交流事業や区の地域コミュニティー支援などを経験。現在は兵庫県の外郭団体である兵庫県ビジネスサポートセンター・東京へ出向中。同じく東京を拠点として、兵庫県のビジネスの情報提供などを行なっています。

続いて乾様から、神戸市が構築中のスタートアップエコシステムが紹介されました。

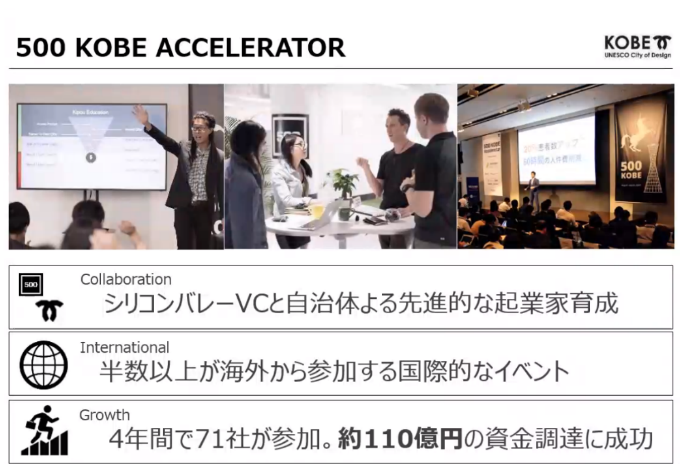

500 KOBE ACCELARATORは、シリコンバレーで行われているアクセラレーションプログラムと同様の起業家育成プログラムを、神戸市で実施するというもの。実施期間6週間のうち、序盤はビジネスプランの起案、中盤はブラッシュアップを行なっていき、最後に全国からVCや投資家を多数招いてデモDAYが実施されます。

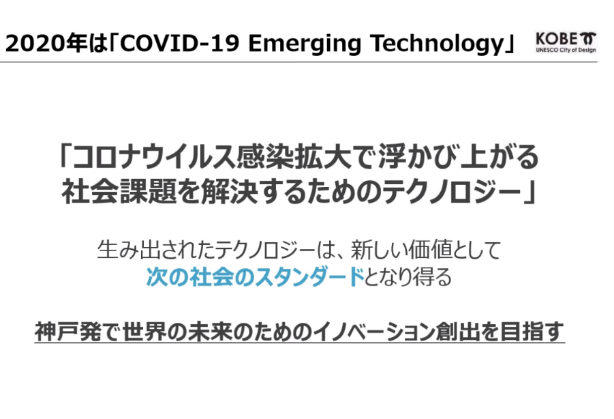

2020年度のテーマは「COVID-19 Emerging Technology」。予防やWithコロナの施策となる遠隔医療サポートや疾患検査ソリューション、緊急の情報発信・偽情報検知、個人の衛生管理のためのソリューション、災害時のジオトラッキング、食品の安全かつ効率的な物流技術、そしてPostコロナとして必要になるであろうリモートワーク・学習サポート、オンラインイベントの効率的な管理と運営、医療データの共有とプライバシー保護ソリューション、健康管理サポート、自動化・センサー技術などのビジネスプランを募集しました。

採択されたスタートアップ企業は、9月7日~10月30日の8週間、完全オンラインで開催されるプログラムに参加することになります。ちなみに2020年度は募集20社に対して、海外企業を中心に150社以上の応募があったそう。

英語でのコミュニケーションを基本としていますが、通訳などの対応もするので、日本企業にも、もっと参加してほしいとのことでした。

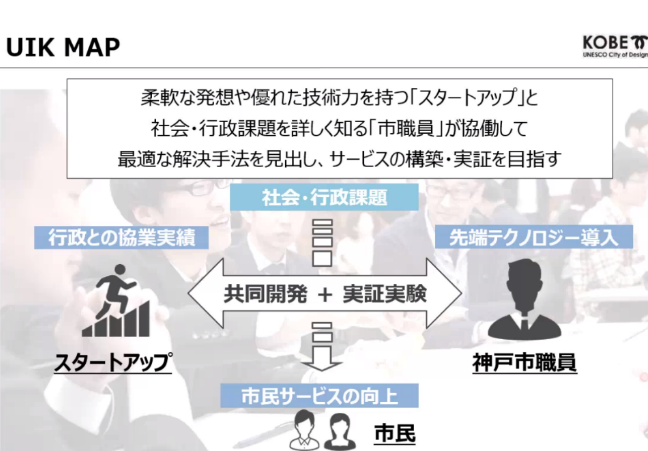

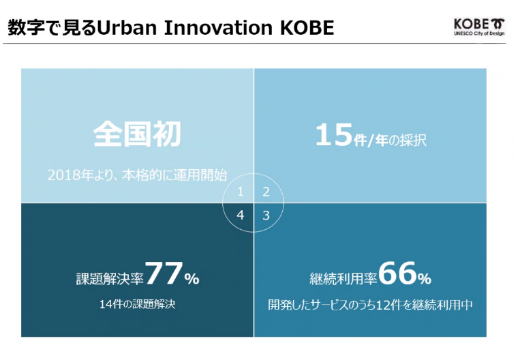

Urban Innovation KOBEは、スタートアップと行政職員が協働するアメリカ・サンフランシスコ市の課題解決プロジェクト「Startup in Residence (STiR)」のプログラムをベースとした神戸市とスタートアップの課題解決プロジェクトであり、自治体が提示する課題に対して、スタートアップが解決策を応募する形式で行われます。

アイデアを採択されたスタートアップは、自治体職員と約4カ月協働し、自治体からのデータ提供や開発、実証実験などを経てサービスを構築し、実際に課題を解決していきます。ポイントは「公募書類で一般的な『仕様書』ではなく『企画書』を提出する」ことと「プロダクト完成の際には、基本的に神戸市が随意契約で調達する」こと。課題解決に向けて、柔軟に取り組もうという神戸市のモチベーションがうかがえます。

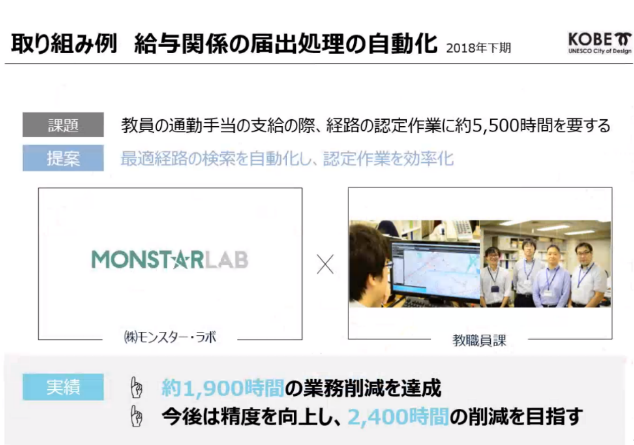

2018年下期の取り組み事例として、株式会社モンスターラボがRPAを駆使して実現させた教員の通勤手当認定システムが紹介されました。現在モンスターラボは、神戸市の成功事例をもって他自治体への横展開を試みており、神戸市もそれを支援しているそう。今後採択される企画にも、他自治体などへの横展開が期待されます。

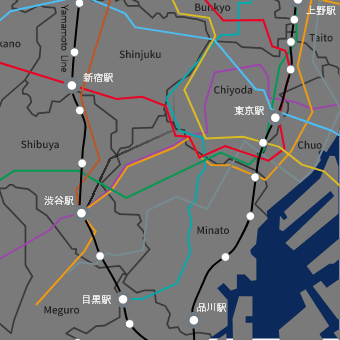

課題解決率、継続利用率の高さが特徴で、他の自治体からの参加希望も多いUrban Innovation神戸。2019年下期以降はUrban Innovation JAPANとして、兵庫県の他市、愛知県豊橋市なども参加し、全国展開しています。

ーー国連機関や医療産業都市と連携するスタートアップエコシステム

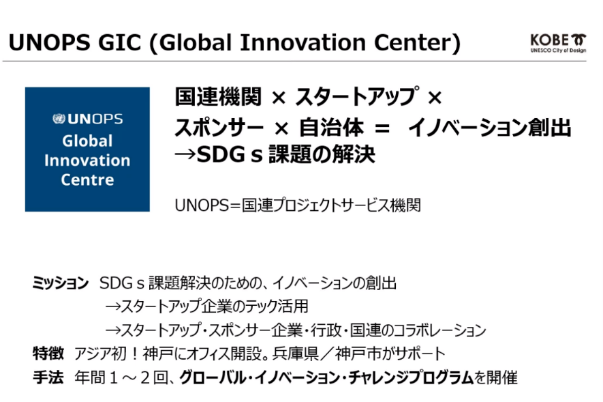

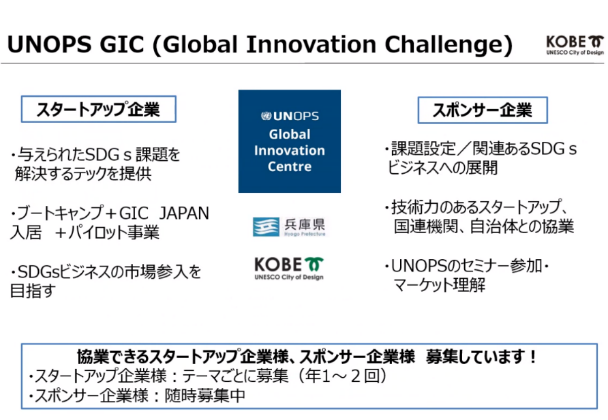

ここでスピーカーは森本様にバトンタッチします。UNOPSは「国連機関×スタートアップ×スポンサー企業×自治体」を連携させ、SDGs課題解決のためのイノベーションを創出していく機関。そのアジア初、世界で3番目のオフィスが神戸市に構えられているのです。

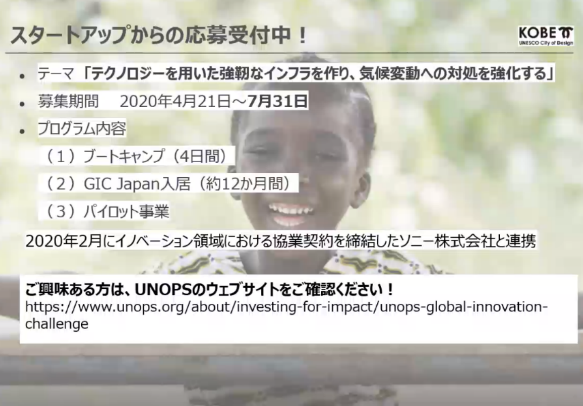

UNOPSでは主に「グローバル・イノベーション・チャレンジプログラム」を通してイノベーションを創出していきます。「スポンサー企業からSGDs課題が設定され、スタートアップがその課題を解決する技術を提供する」というものです。スタートアップにはオフィスや事業化支援などの機会が提供され、スポンサー企業は自社に近い分野の課題を設定することで、スタートアップとのコラボを実現させ、ビジネス展開に活かすことができます。

直近で募集されたテーマは「気候変動への対処」。ちなみに、こちらも海外企業の応募が多いので、日本企業の参加を歓迎しているそうです。

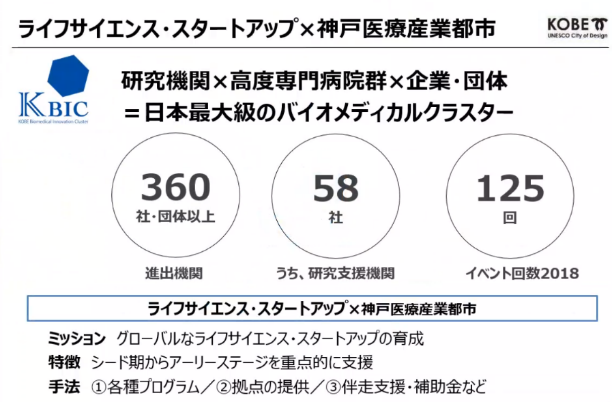

神戸医療産業都市は、阪神淡路大震災を機にポートアイランドへ集積された「神戸医療産業都市」を舞台に、研究(研究機関)・臨床(病院)・ビジネス(企業・団体)の3本柱をネットワークでつなぎ、一大バイオメディカルクラスターを形成するというプロジェクト。スタートアップ支援では特にライフサイエンス分野に注力しています。

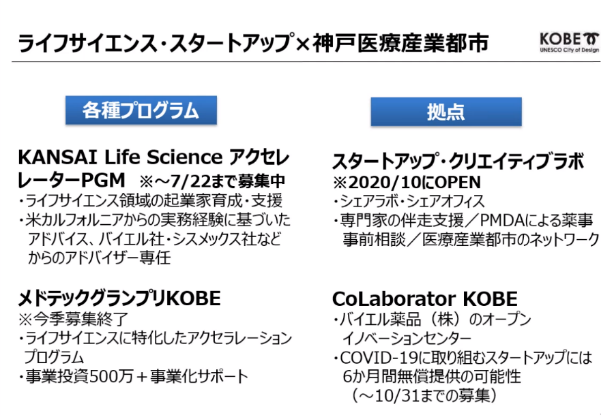

アクセラレーションプログラムはすでに今期の募集を終了していますが、バイエル社、シスメックス社などの大手医療メーカーが参画していたり、伴走型の事業化サポートが含まれていたりと、スタートアップにとってうれしい内容が並びます。

また、シェアラボ・シェアオフィスの「クリエイティブラボ」は10月にラボをオープン、バイエル薬品のオープンイノベーションセンター「CoLaborator KOBE」は10月までCOVID-19に取り組むスタートアップを募集・支援するなど、気軽に入居できる状況でありながら、医療産業都市のネットワークにタッチするチャンスもあるのは魅力的です。

ーー行政の担当部署とスタートアップが一緒に解決していく、寄り添うことが重要

お二人の講演の後は、まずSENQ霞が関マネージャーの川島から「これだけのプロジェクトを、何名で回しているのですか」という質問が。

乾様は「おおむね10名で回しているが、うち6名が民間採用の人材」だという少数精鋭ぶりが披露されます。ちなみに、金融をバックグラウンドとする乾様だけでなく、ITなどさまざまな分野の方がいらっしゃるそうで、時には市職員と海外スタートアップ企業の通訳も兼ねるのだとか。

「苦労している点は」という質問には、たくさんある中でも「課題設定が難しい」ことが挙げられました。行政の目線から課題を設定しても、それが市民にとって必要とされているか、市民のためになるのか、本当にスタートアップが「解決できる」課題なのか、という懸念点は尽きません。実はこれまでに「課題倒れ」もあったそうで、課題設定自体が永遠の課題とも言えそうです。

参加者からは、「行政との連携プロジェクトをする際、壁になるのはイノベーション推進部署ではなく、所謂原課(ex子育て関連なら、子育て〇〇課など)と上手く進められるか、協力できるか、だと感じています。そこの進め方の事例や工夫などありますか?」という質問が。

乾様は「できるだけその部署とスタートアップが時間を取って、一緒に解決していく、寄り添う」ことだと答え、効果測定も協力して一緒にやること、データをできるだけ出して、PDCAをもっと回そうとすることが重要だと述べられました。

再び川島から「神戸市がUNOPSアジア初のオフィスになったきっかけは?」と問われると、森本様が「(UNOPSが)日本国内で探していた中で、神戸市が手を挙げるのが早かった」こと、そして「取り組みに関する実績があること」を挙げます。

さらに「場所もネットワークもあるのがUNOPSの大きな強みなので、日本からグローバルへ展開したいスタートアップにはおすすめです」とコメントしてくださいました。

最後に「私もSENQ霞が関で働きたい」と会場を和ませた乾様。森本様も「これからも神戸市とコラボレーションをぜひ」と画面に向かって手を振ります。オンラインの距離感を感じさせない、スタートアップへの期待と、支援へのモチベーションが伝わってきた本イベント。そう遠くないうちに神戸市とSENQ入居企業とのコラボも実現するのでは、と思えるひとときでした。

(ライター:丸田カヨコ)