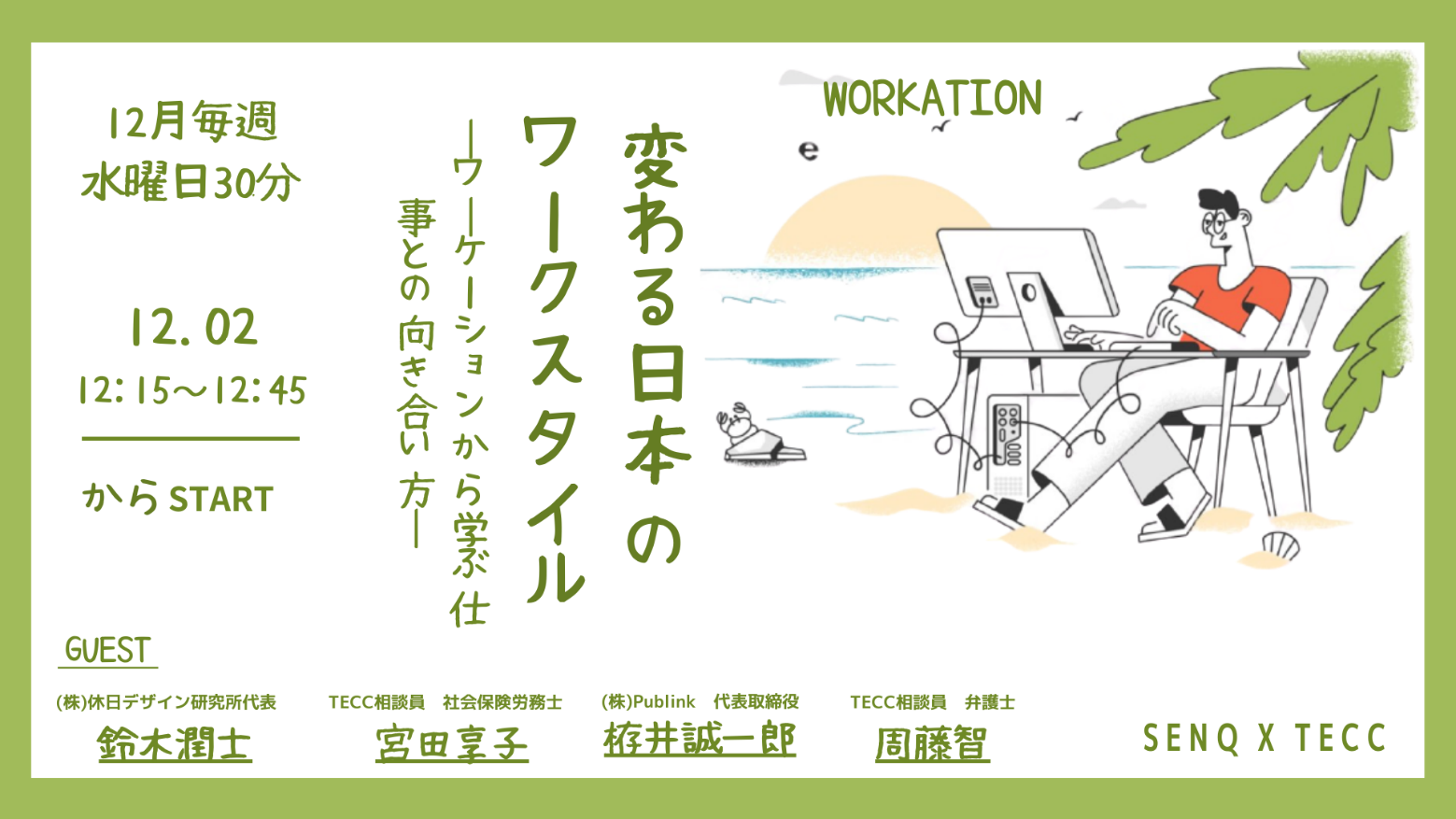

中央官庁街に隣接し、官民連携をテーマに掲げるSENQ霞が関と、内閣府・国家戦略特別区域会議の下に設置されたTECC(東京圏雇用労働相談センター)が、オンラインイベント「SENQ Social Edge Time」の新シリーズとして共催するランチセミナー「変わる日本のワークスタイル」。第3回は、講師に株式会社Publinkの栫井 誠一郎氏を迎え、「ワーケーション」を踏まえた新しい働き方をテーマにレクチャーが行われました。

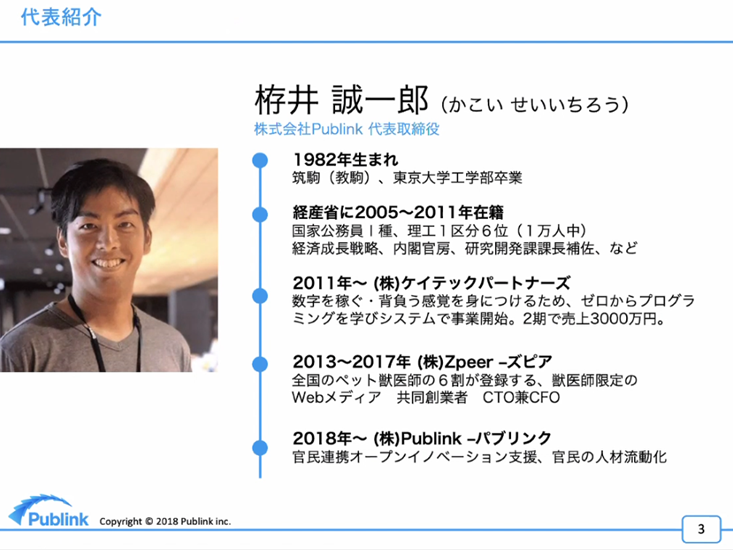

講師: 株式会社Publink 代表取締役社長 栫井 誠一郎 様

進行: TECC 事務局 様

1.ワーケーション先からオンライン登壇!

第3回となる今回、栫井様は登場するとまず画面を離れ「見えますでしょうか?」と、今いる場所を映します。

この日、実はご自身がワーケーションの真っ最中。瀬戸内海に浮かぶ愛媛県今治市・大三島からオンラインで登壇されたのです。このサプライズで場が和むと、さらに「無音のセミナーは心が折れるので講師へのリアクションをお願いします」と、親しみやすい雰囲気を作っていきます。

すでにこの3カ月で3回のワーケーションを実施しているという栫井様。「私は幸いワーケーションできているけれども、日本にワーケーションという制度が広がるにはまだ本質的な課題がある」といいます。

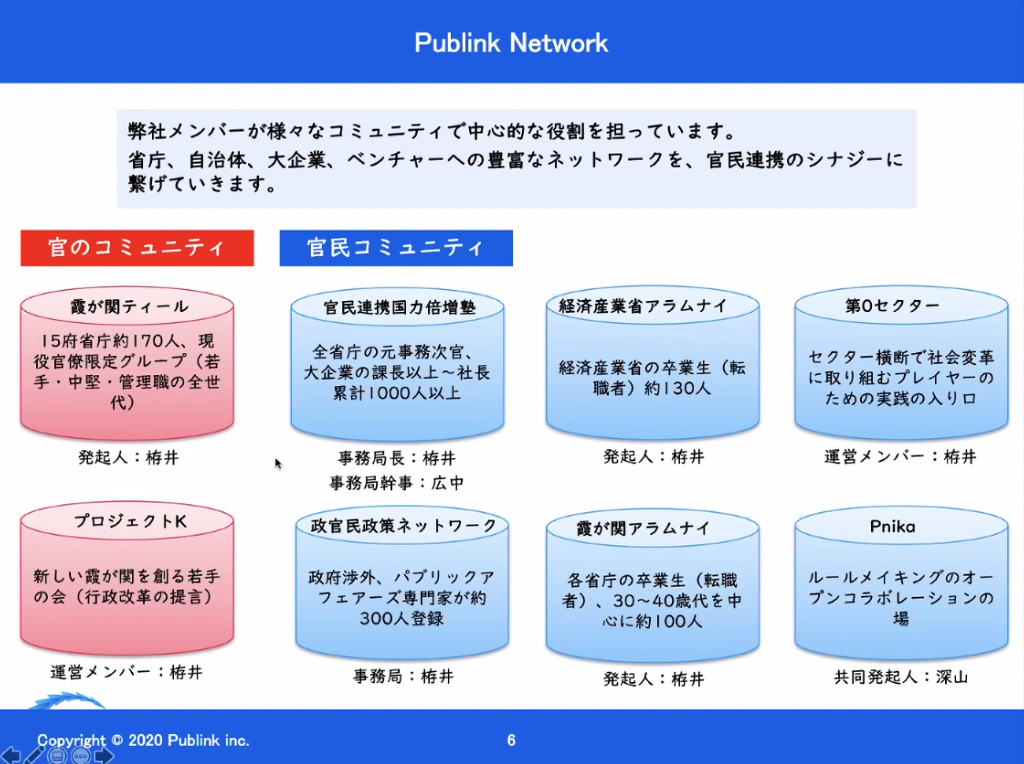

栫井様は新卒で経済産業省へ入省、さまざまな部署で勤務しながら「省庁の縦割り構造を変え、連携を進めることで社会に貢献したい」との思いに至ります。その後、民間で複数の会社を起業して経験を積み、現在は官民連携のプラットフォームを事業とする「株式会社Publink」の代表を務めています。「自分自身が横割り人材になろう」と、官と民両方の経験を生かしながら活躍されています。

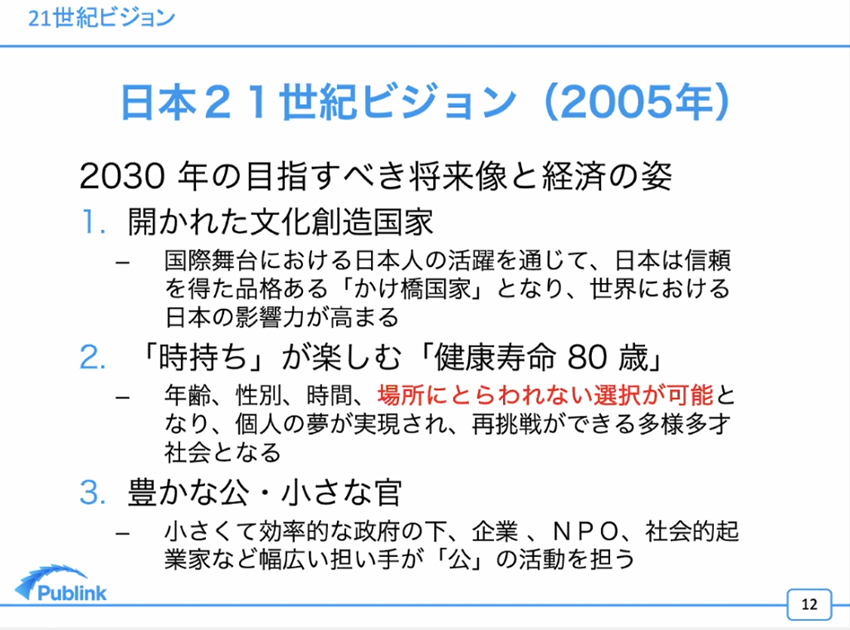

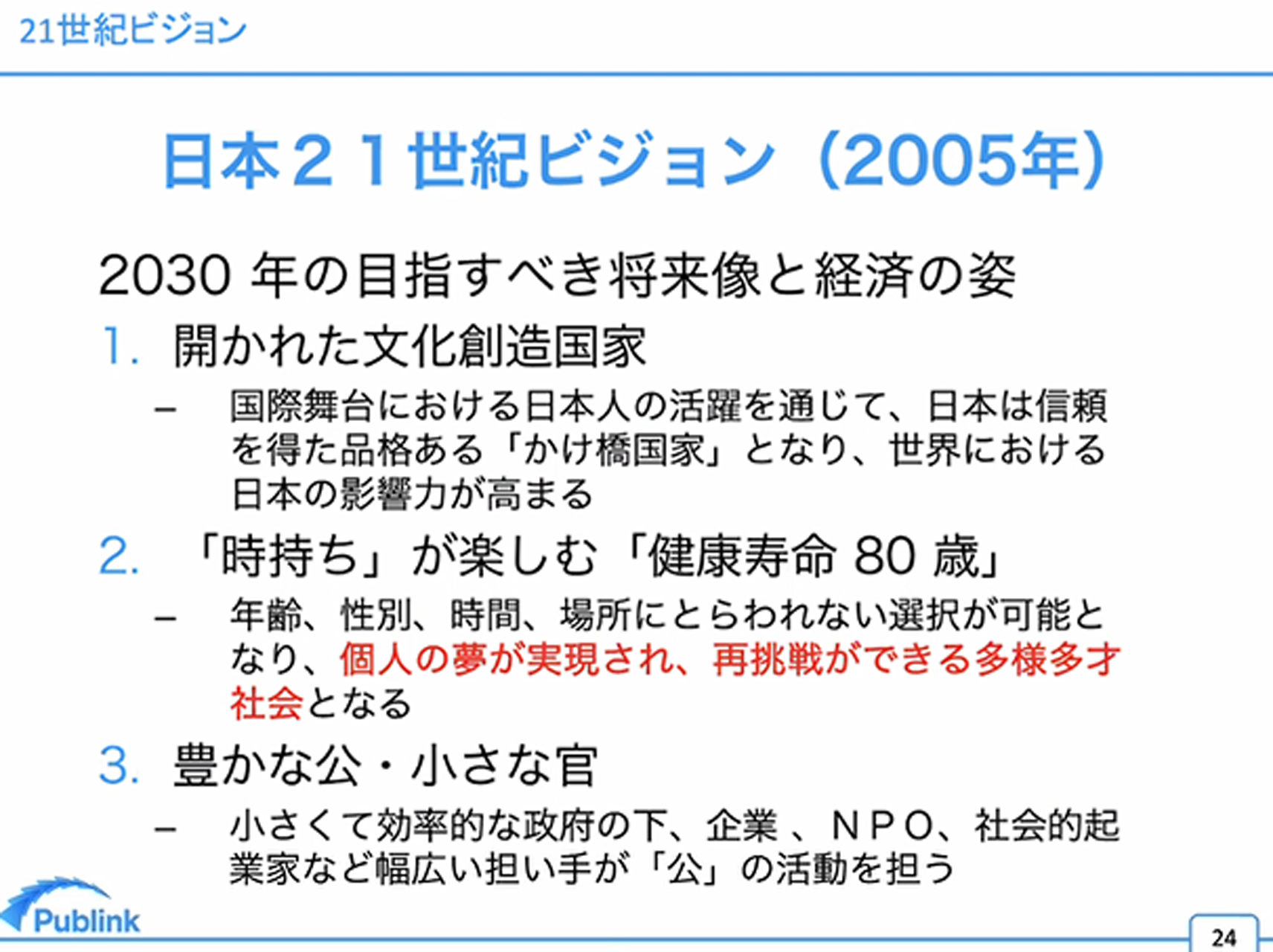

そんな栫井様がワーケーションを考えるにあたり、まず示したのが2005年に内閣府により提唱された「日本21世紀ビジョン」です。

それぞれの項目について「具体的に進んでいるものは少ない」としながらも、「場所にとらわれない選択」については、コロナ禍の影響で急激に進んできたことを指摘します。

2.ワーケーション体験内容。良い点悪い点

栫井様ご自身のワーケーション体験を語っていただく前に、まずは参加者へのアンケートが取られました。

質問は「ワーケーションをしたことがあるか」。

- したことがあり、またやりたい

- したことがあるが、もうやりたくない

- したことはないが、できればやってみたい

- したことがなく、興味がない

結果は、したことがある・ないに関わらず、ワーケーションをやりたいという方が大半を占めることに。

続いての質問は「あなたがワーケーションをする上での最大の障壁は」。

- 障壁はなにもない

- 職場の制度は問題ないが、上司や同僚の理解がない

- 家庭環境(子どもの学校や、配偶者の仕事など)

- 家庭環境は問題ないが、家族の理解がない

- そもそもワーケーションをやりたくない

結果は、「上司や同僚の理解がない」が多くを占めました。栫井様も「最大の問題だと思います」とコメントしつつ、「私がプレゼンしたからといって、皆さんの会社が変わるわけではないんですけれど、そこへのひとつのヒントになればいいかなと思います」と続けます。

さて、アンケートの次に登場したのはなんと、栫井様ご夫妻がワーケーション中に情報番組の取材を受けた際の様子です。

1日のスケジュールなど、リアルなワーケーションの様子がわかります。

箱根町といえば温泉地ですが、今年はStayHomeが推奨されていたこともあり、自由時間も温泉施設などには出向かなかったそう。それでも、自然豊かな環境には新鮮さと特別感があって、リフレッシュしながら仕事ができたといいます。

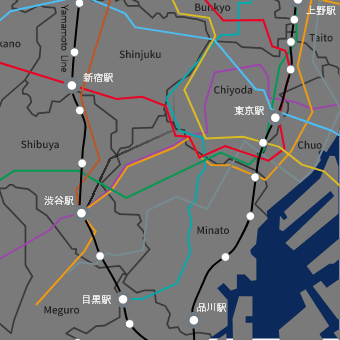

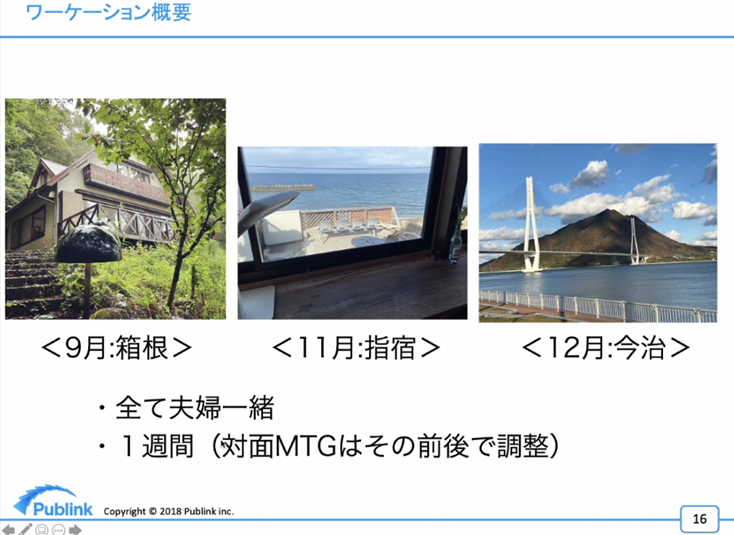

これまでに、栫井様が体験した3回のワーケーションは、緑豊かな箱根町、鹿児島県南部の海に近い指宿(いぶすき)市、そして四国地方の愛媛県今治市と環境もさまざまです。そして「1週間という期間も(長すぎず短すぎず)ちょうど良かった」といいます。

ワーケーションのメリットとしてまず挙げられたのは、「食」です。物流の発達している現代でも、やはり魚や肉は産地に近いほどおいしく、手ごろにいただけるもの。天然の鯛一尾が200円ちょっととは、確かに東京近郊では考えられない値段です。

緑が多く心地いい環境だと、特に気分転換のイベントを用意しなくても、仕事をしているだけでリフレッシュできるというメリットも。

他にも、ちょっとしたことから仕事の生産性に関わることまで、多くのメリットが挙げられます。「取材がくるかもしれない」「Instagramでいいねをもらいやすい」というのは、経営者ならではの視点といえそうです。

そして、ワーケーション実施の障壁となりやすい対面の会議・打合せも、ワーケーションを実施してみると「会議そのものの効率化が進む」という意外な効果があるのだとか。

もちろん、ワーケーションによるデメリットがまったくないわけではありません。滞在先の仕事・生活環境作りや、地元の人々への配慮、家族で出向く場合のスケジュール調整など、事前のリサーチや準備が足りていないと、思わぬことで足を引っ張られることもありそうです。

3.日本の新しい働き方への提案

最後に再び登場した「日本21世紀ビジョン」。しかし今度は、先ほど取り上げた「年齢、性別、時間、場所にとらわれない選択」ではなく、それに続く「個人の夢が実現され、再挑戦ができる多様多彩社会」という点に注目します。この社会が実現されないまま、ワーケーションの形だけが実践されても、生産性向上にはつながらないというわけです。

ワーケーションのような働き方が登場した背景として、時代の変化、社会の変化があることを意識し、組織と個人の主従関係が逆転しつつある現状を受け止めること。そうでなければ、ワーケーションだけでなく、採用活動などもままならないだろうといいます。

「管理しなければ仕事が成り立たない」と考える「組織」と、「自由に働くことで生産性が上がるのに」と考える「個」の組み合わせでは、ワーケーションはなかなか実現できません。今まさに、この状況にある組織も少なくないと見られます。

一方、管理への服従ではなく成果を主に評価する組織と、自由への対価として主体的に生産性を高めようとする個の組み合わせが実現すれば、ワーケーションはその手段として成功する可能性が高いというわけです。

「組織のための個」をベースとした現行法では難しい部分もあるものの、今後の法整備を見据え、世論としてこれを動かそうとすることが重要だという形で提言がまとめられました。

自分たちが理想的なワーケーションを実現することで、日本の働き方や企業のあり方全体が変わるかもしれない。身近な話題から始まりながらも、最後は大きな視野でワーケーションについて考えることができた、濃密なひとときでした。

今回ご登壇された株式会社Publinkの事業について、より深く知りたい方はこちらのインタビュー記事から。

(ライター:丸田カヨコ)