中央官庁街に隣接し、官民連携をテーマに掲げるSENQ霞が関と、内閣府・国家戦略特別区域会議の下に設置されたTECC(東京圏雇用労働相談センター)が、オンラインイベント「SENQ Social Edge Time」の新シリーズとして共催するランチセミナー「変わる日本のワークスタイル」。最終回となる第4回は、講師にTECC相談員で弁護士の周藤 智氏を迎え、「ワーケーション」導入のためのソリューションをテーマにレクチャーが行われました。

講師: TECC相談員/弁護士 周藤 智 様

進行: TECC 事務局 前 様

1.観光だけでも、有給取得促進だけでもない、ワーケーションは「新しい働き方」

最終回となる第4回の講師・弁護士の周藤様は、現在、東京・御徒町に事務所を構える個人事業主。ご自身も現在は東京在住ですが、かつて学生時代を過ごした京都府に住みながら働けないかと過去に検討したことがあり、今もチャンスがあれば京都府で活動したいと考えているのだとか。

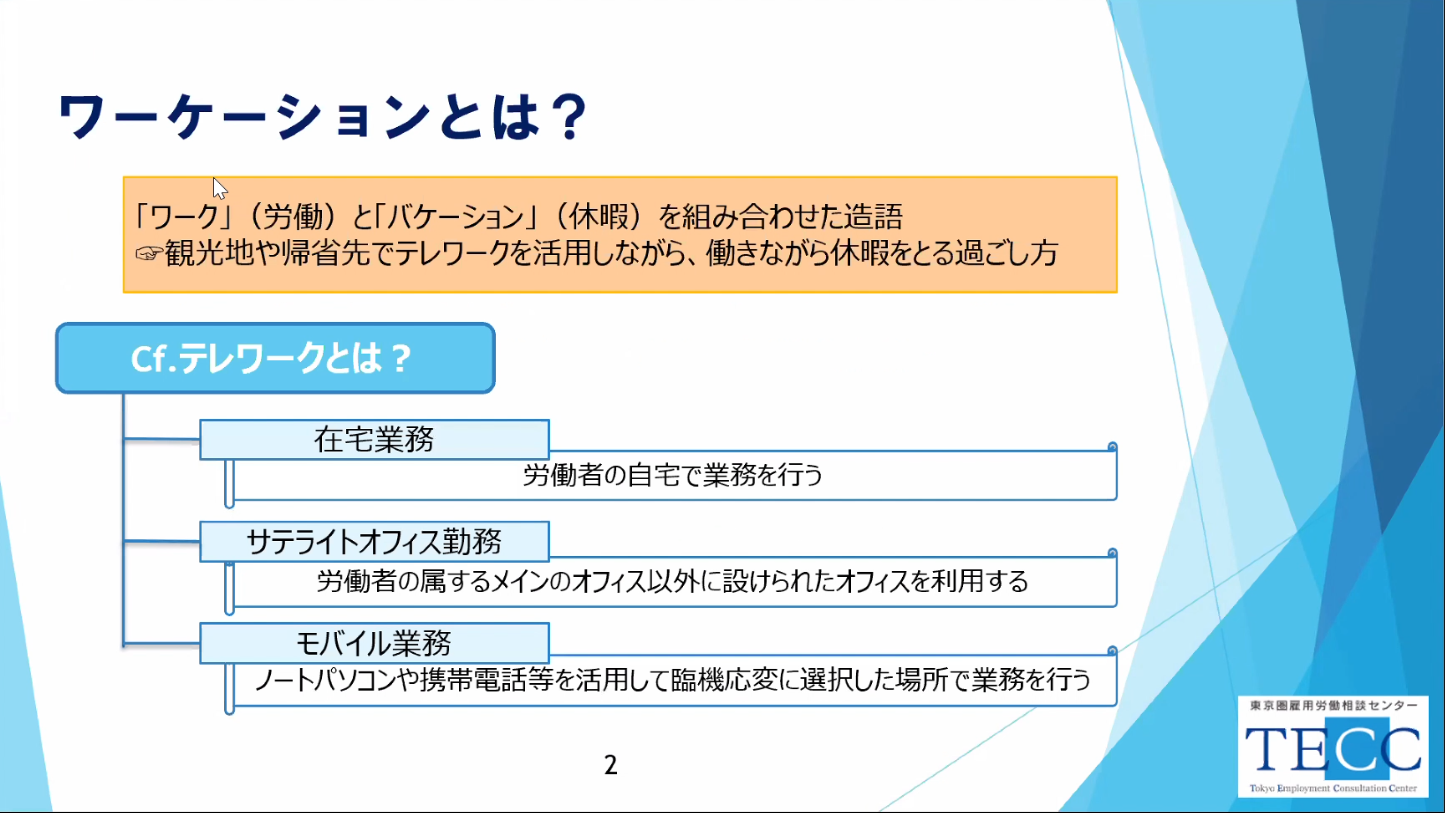

まずはワーケーションに関して、厚生労働省が示したテレワークについてのガイドラインをもとに説明がありました。ワーケーションそのものは法律上の定義などがまだなされていませんが、テレワークにおける「モバイル業務」が、「職場にとらわれない働き方のひとつ」であるワーケーションに近いので、資料として理解しやすいというわけです。

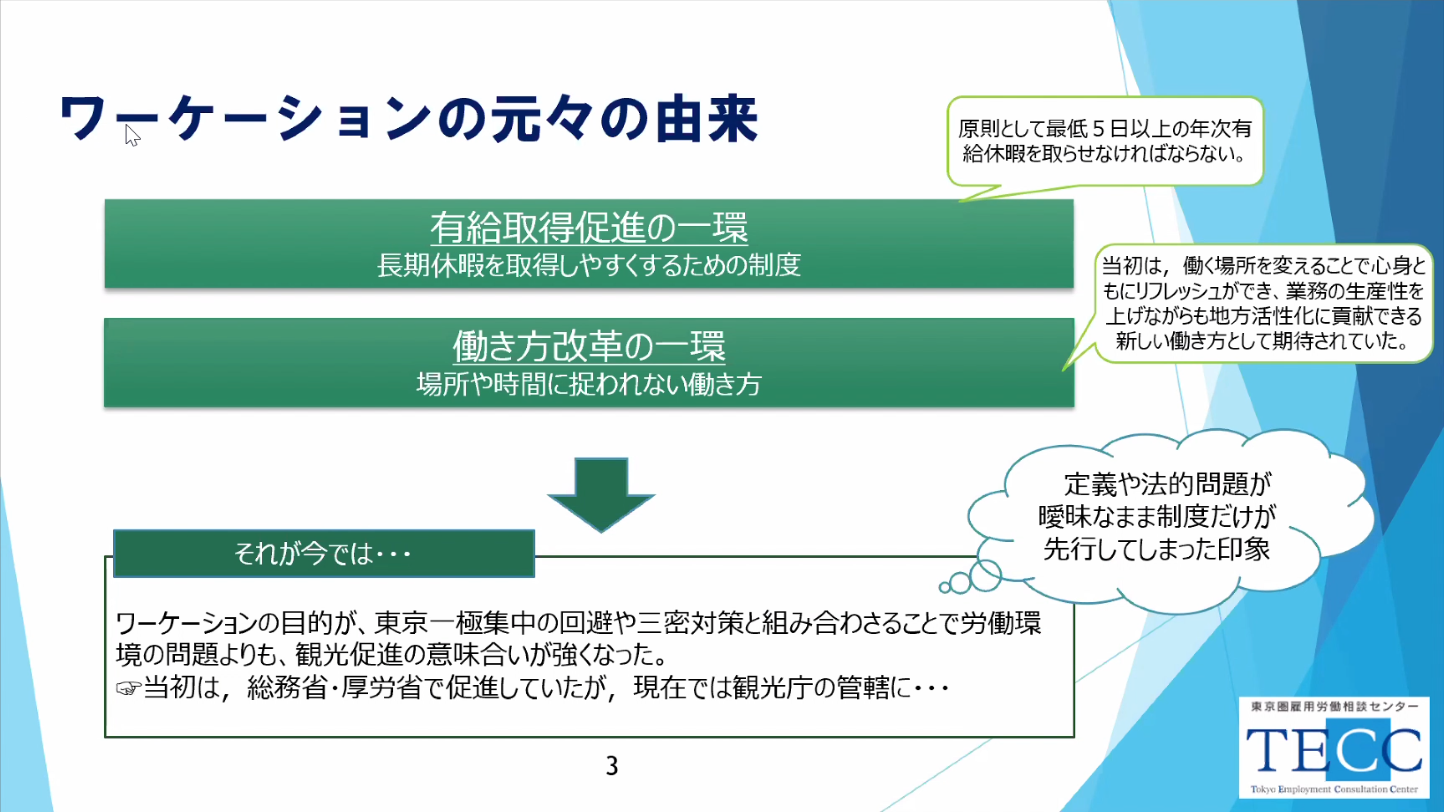

そもそもは2018年に発表された働き方改革において、「有給休暇取得の促進」と「仕事と私生活の両立」が課題とされる中、それを解決する新しい働き方として登場したのが「ワーケーション」。

確かに「先行しているイメージのように、休暇の過ごし方はリゾート地への長期滞在などに限られるものではない」ということは、本セミナーの第1回でも取り上げられました。

ところが2020年のコロナ禍で状況は一変。ワーケーションは「東京一極集中」や「三密(密閉、密集、密接)」を回避するソリューションとして、にわかに注目を浴び、「働き方」から一転、「観光」重視の方向性へ。管轄も総務省・厚生労働省から観光庁へ移ります。

もちろん、地方創生や観光振興も重要ではありますが、「そもそも働き方のひとつであったワーケーションの経済的な側面ばかりが前面に押し出されるのにはちょっと違和感がある」と、周藤様が方針の曖昧さを懸念する場面も見られました。

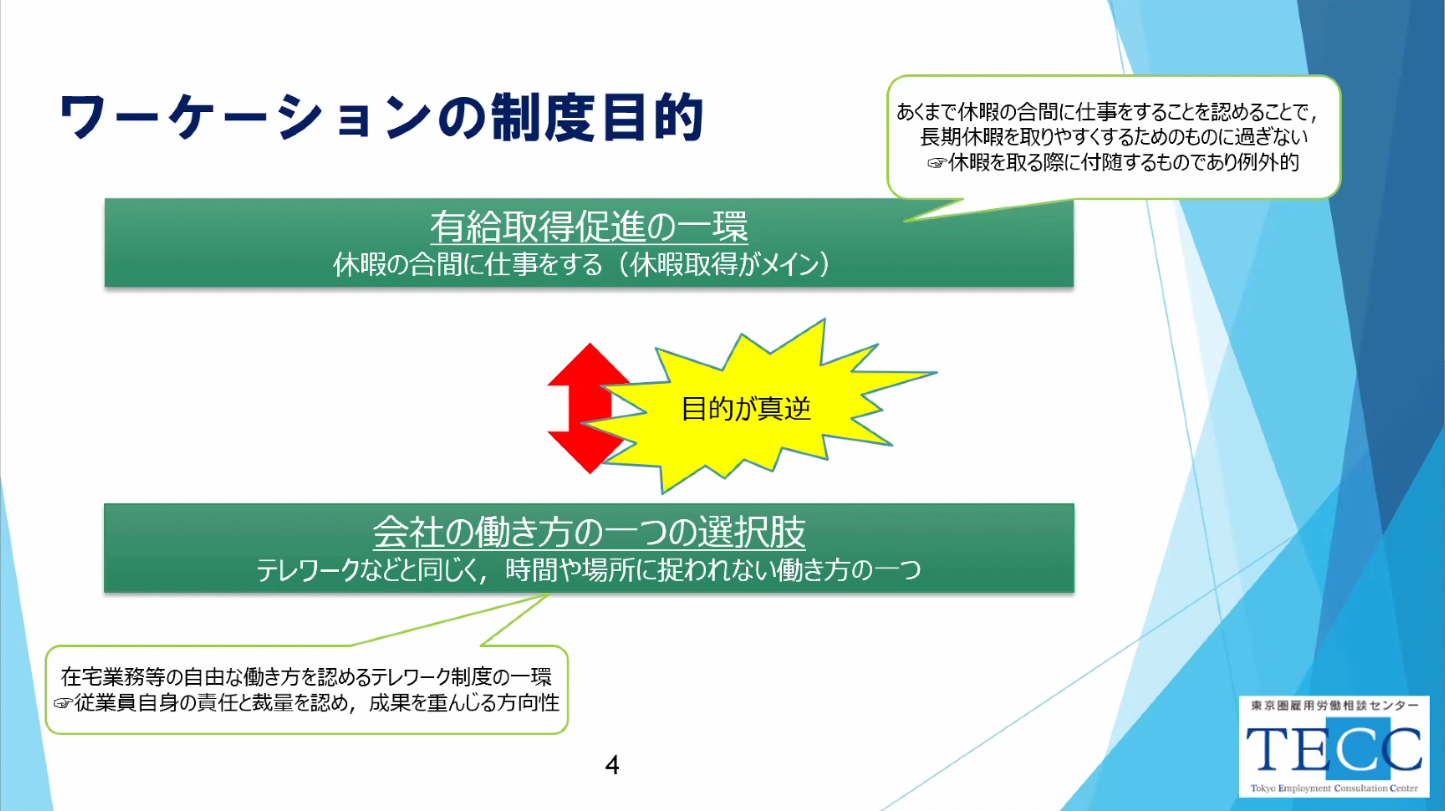

ワーケーションの制度目的も、当初は「有給休暇取得促進」が重視されがちでしたが、今後は新しい生活様式を踏まえた「働き方のひとつの選択肢」となる方向性が期待されます。

2.経営者にとって、ワーケーションのメリットと注意点とは?

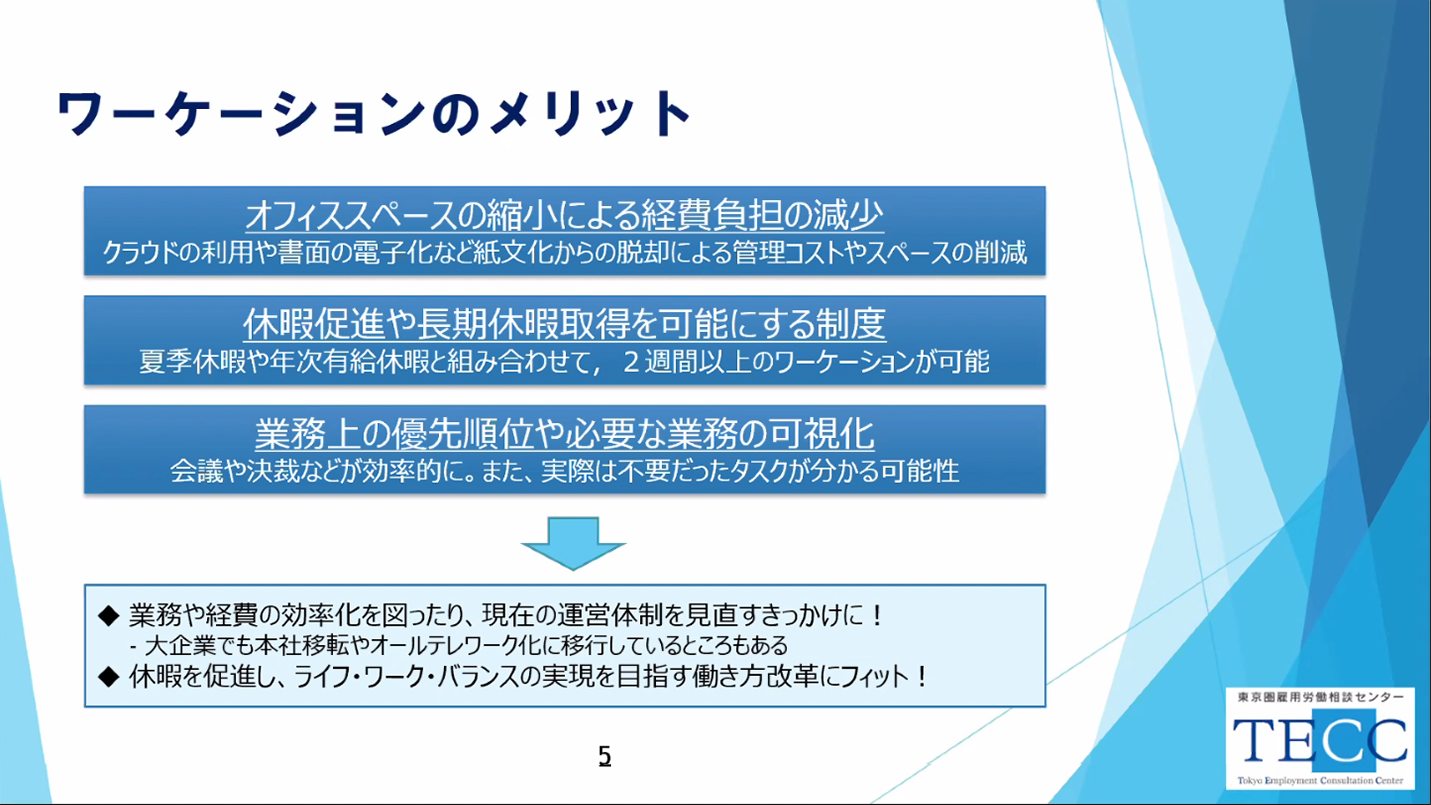

次に、ワーケーションを採用した経営者へのヒアリング内容が紹介されました。従業員の働き方の選択肢を増やすだけでなく、経営者の立場においても業務効率化などのメリットがあることがわかります。

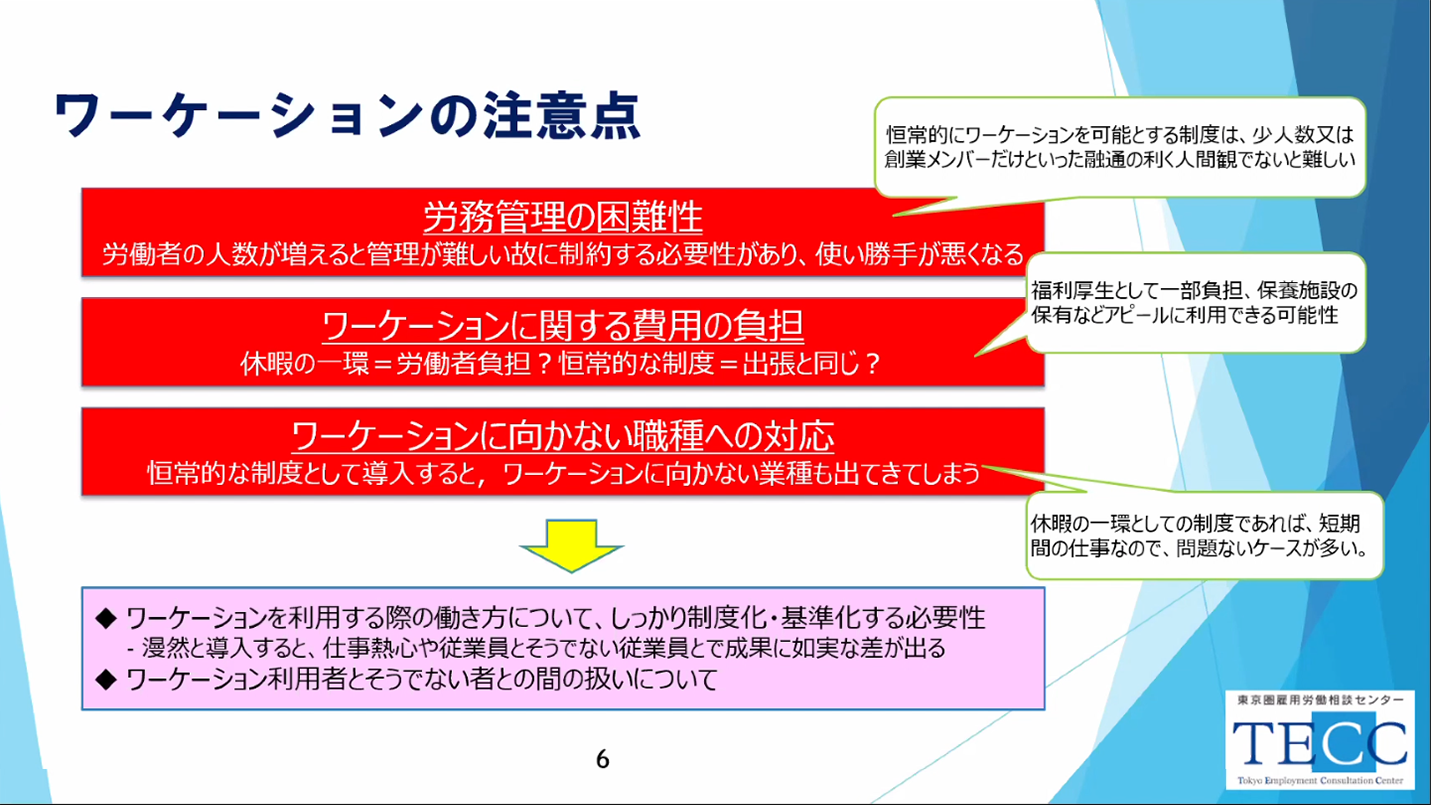

もちろん、ワーケーション導入に際して注意しなければならないこともあります。とはいえ、避けられないデメリットや、解決困難な課題というわけではなく、「しっかりとした制度設計をする」「従業員の意見を聞く」「試験運用をしながら制度を改善していく」といった対策をとることで、安定した運用につなげられることも示されました。

ちなみに、費用負担については「社長の別荘をワーケーション用の保養施設として従業員へ貸し出す」というユニークな事例も紹介されました。遊休資産が活用できるだけでなく、業務用の端末や通信環境を常設することでコストダウンにもつながります。

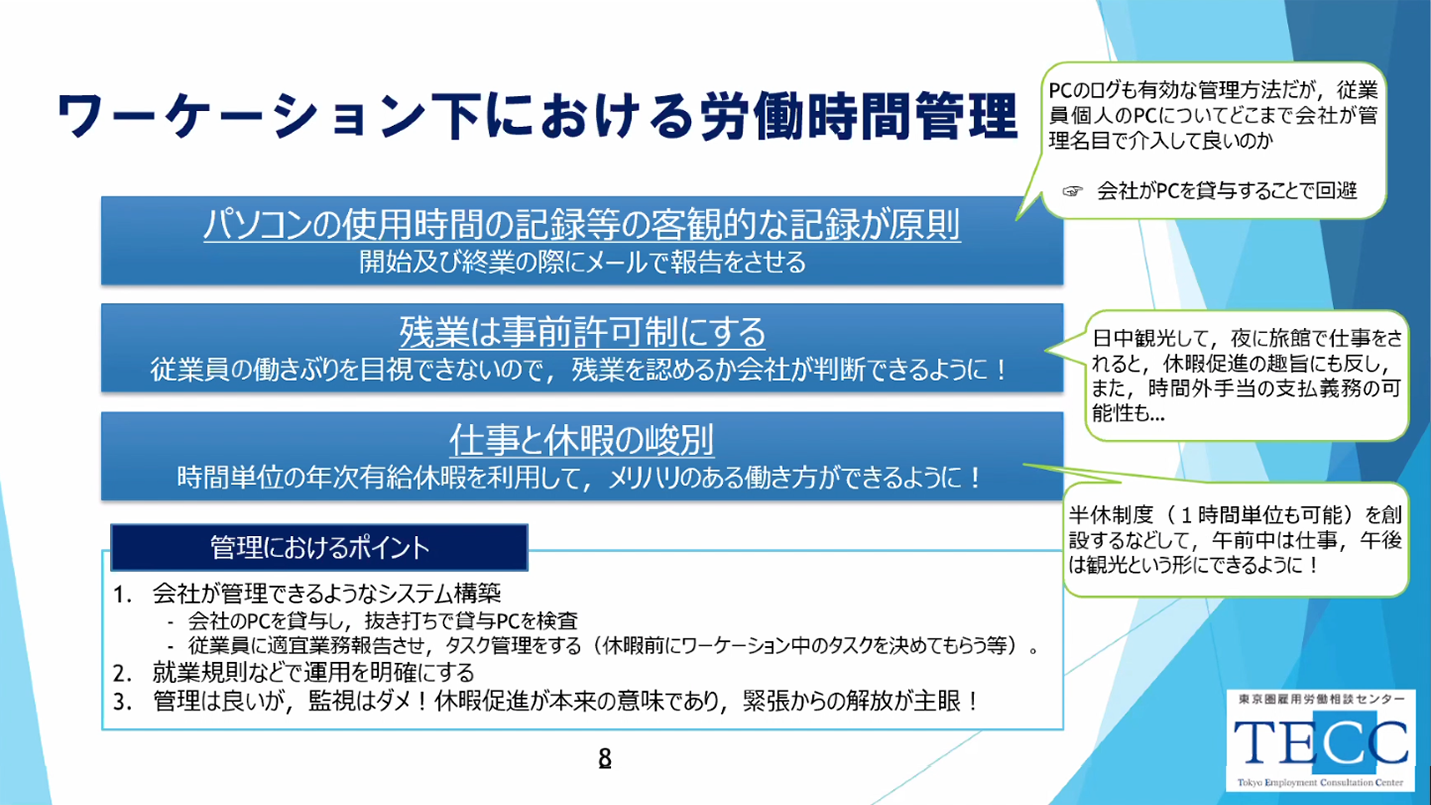

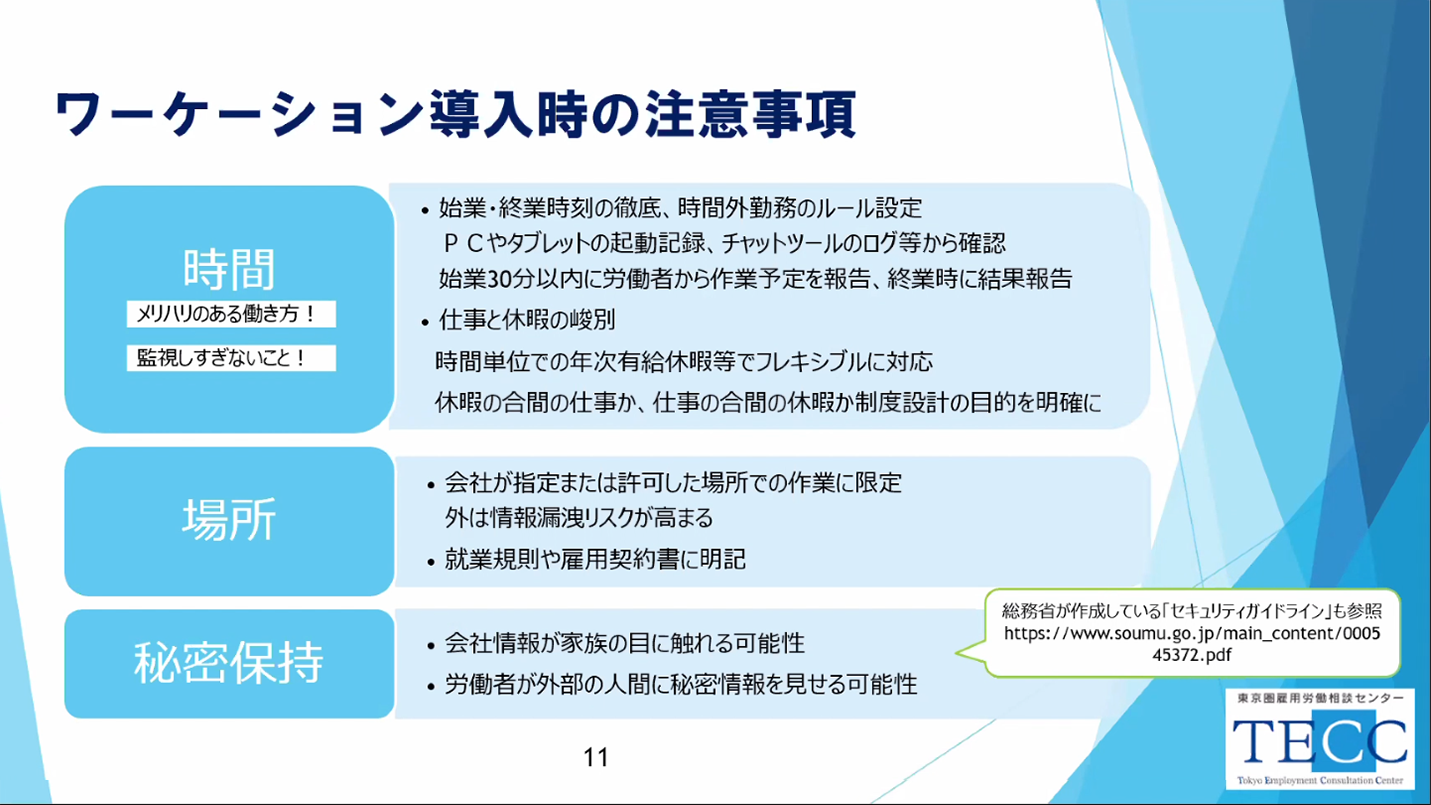

労働時間管理については、具体的な例も多く示されました。細やかな制度設計は従業員が働きやすくするためにも重要ですが、どこまで管理するかは経営者と従業員で意識がすれ違いがち。「管理は良いが、監視はダメ!」の一言が刺さります。

3.情報セキュリティは?労災は?まだあるワーケーションの注意点

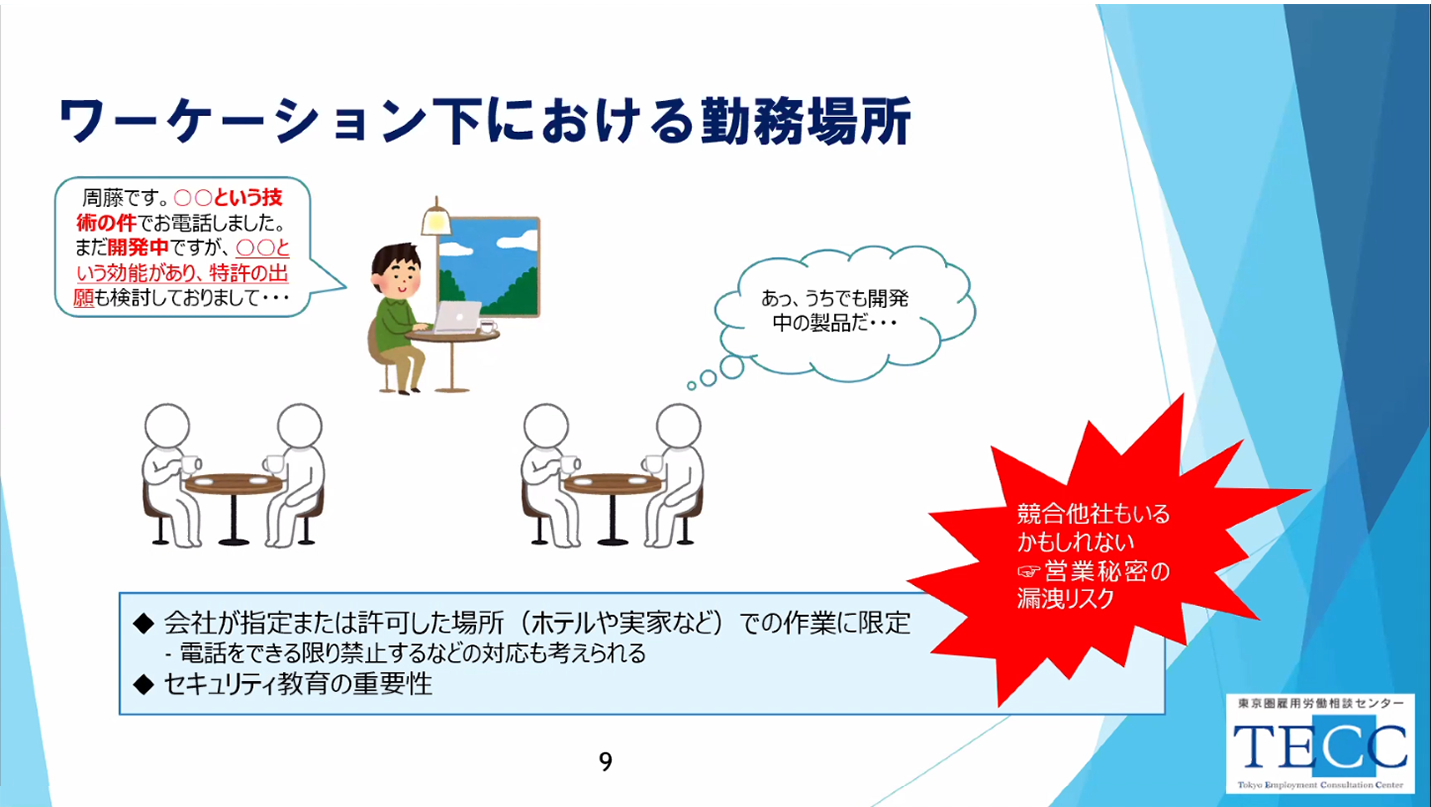

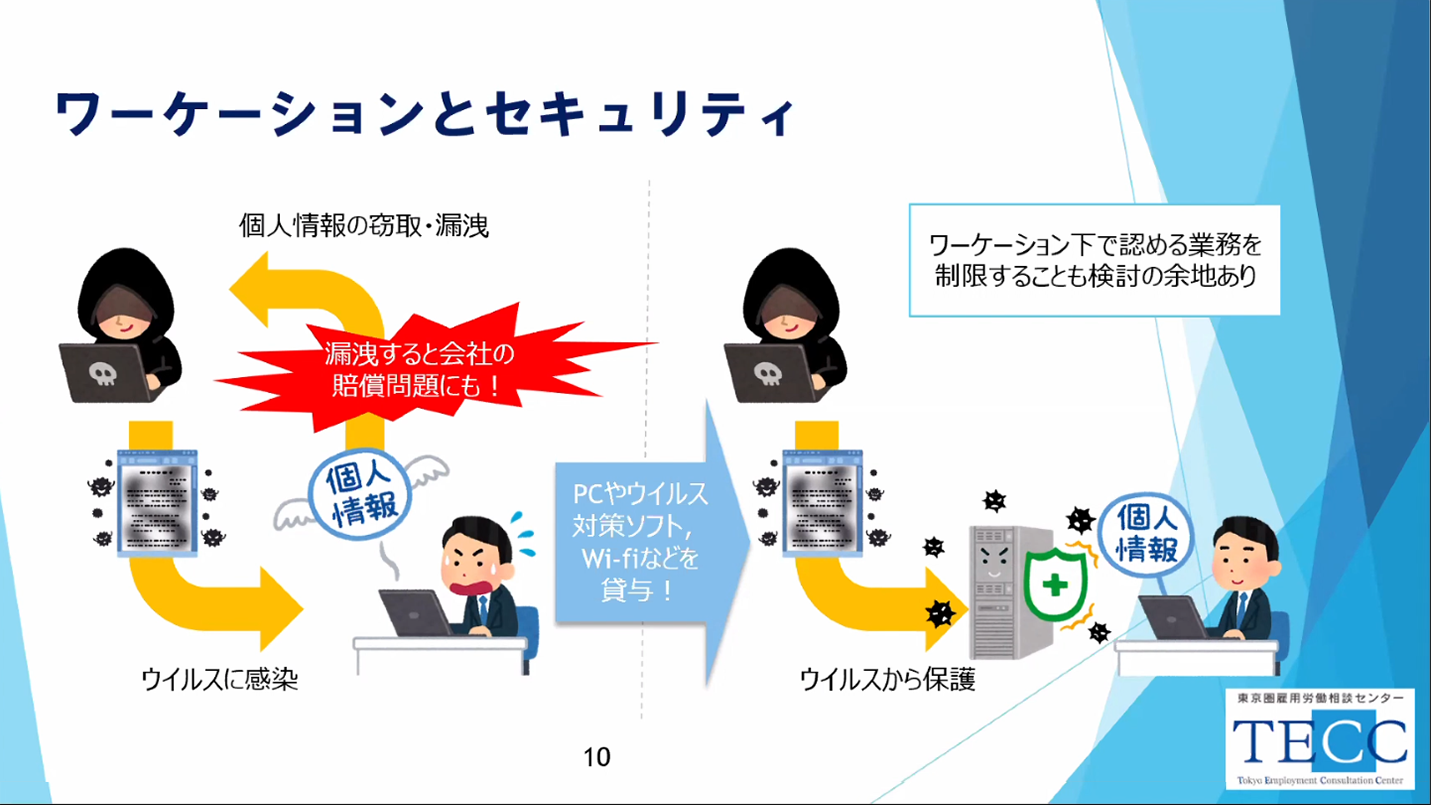

ワーケーションの重要な注意点として別途取り上げられたのが「情報セキュリティの問題」です。コワーキングスペースで業務上の電話を盗み聞きされてしまう、パソコン上の情報を覗かれてしまうといったリスクを避けるには、執務環境や連絡手段にも目を配る必要があります。

オフィス外だからといって個人のパソコンを業務利用させることも、情報漏洩のリスクが高まります。もちろん、業務用のパソコンや通信環境を貸与する場合も、ウイルス対策ソフトなどの対策が欠かせません。

またここで、労務の面から見たワーケーション導入のポイントをまとめたものが示されます。すでにテレワークを導入している企業でも、「仕事と休暇の峻別」などワーケーション特有のポイントについては検討が必要ですし、いまだ対応できていない点などもありそうです。

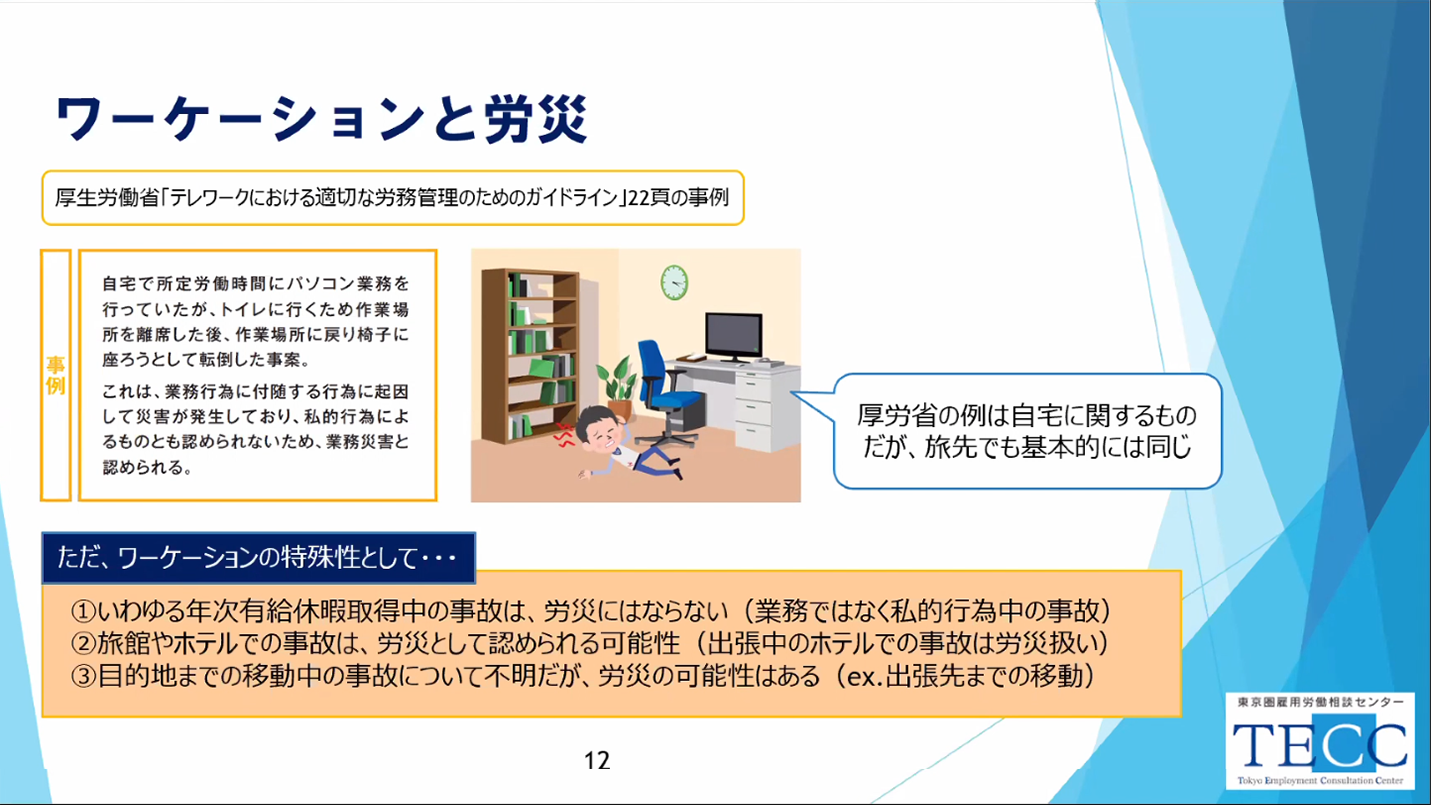

最後に、イレギュラーではあるものの、ワーケーションで起こりかねない問題として登場したのが「労災」です。

周藤様は「私的空間と隣り合わせなので、仕事中なのかどうか一目で見てわかる状況にはないというところが難しい」といいます。出張先の事故では労災が認められるものの、休暇のニュアンスが強いワーケーションでは、労災認定されるか申請してみないとわからないケースも出てくるのではないか、とのことでした。

セミナー後の質疑応答では「家族との休暇中におけるワーケーションの留意点はありますか?」という質問が寄せられました。確かに、家族との関係については2020年春、コロナ禍でテレワークが急速に普及した際も戸惑う方が多かったのではないでしょうか。

周藤様は「まずご家族の理解が重要」、そして「家族が意図せず情報漏洩してしまうこともあるので、自分が注意すること」と具体的なポイントを示します。とはいえ、家族がいるからワーケーションを躊躇するのではなく、仕事と育児・家事を両立させるための制度でもあるので、気を付けながら一緒に休暇を楽しんでほしいと呼びかけました。

このセミナーで紹介されただけでも、ワーケーション導入の注意点は数多くあることがわかりました。しかし「大変そうだから諦める」のではなく「それでも前向きに進める」ことが、従業員の、ひいては会社全体の利益につながるかもしれません。

専門家の力も借りながら、ぜひこの新しい働き方に挑戦してみてはいかがでしょうか。

(ライター:丸田カヨコ)