Society 5.0実現に向けたオープンイノベーションとは?

日本が提唱する未来社会のコンセプト、Society 5.0。現在、日本の内閣府は科学技術基本法に基づき、5年ごとに科学技術基本計画を改正していますが、その第5期でキャッチフレーズとして登場したのが Society 5.0です。ここで重要になるのが、オープンイノベーション。Society 5.0によるパラダイムチェンジが急速に進む中では、大企業やスタートアップなどの「産」、大学や研究機関などの「学」、そして「官」の力を総動員し、オープンイノベーションに取り組む必要があります。

それではそうした社会において、企業はどのような姿勢で取り組めばよいのでしょうか。実例と共に考えてみます。

Society 5.0とは?

アベノミクス「成長戦略」でも重要な役割

2016年1月に閣議決定され、日本政府が策定した「第5期科学技術基本計画」の中で用いられている「Society 5.0」。現在、安倍政権が掲げる「成長戦略」でも日本社会の抱える課題を解決する重要なキーワードになっています。

Society 5.0について、内閣府では以下のように定義しています。

サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)。

狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く、新たな社会を指すもので、第5期科学技術基本計画においてわが国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱されました。

出典:内閣府HPより抜粋

IoTとAIの活用

言い換えれば、 Society 5.0とは「IoT(Internet of Things:モノのインターネット)やAI(Artificial Intelligence:人工知能)などの最新テクノロジーを活用した便利な社会」となります。

現在、IoTの進化により、すべての人とモノがつながり、さまざまな知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出せるようになりました。

また今後のさらなるAIの開発により、必要な情報が必要な時に提供されるようになり、ロボットや自動走行車などの技術で、少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題を克服。こうしたイノベーションを通じて、これまで日本を覆っていた閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超えて互いに尊重し合える社会、一人ひとりが快適で活躍できる社会を作ることが、Society 5.0の狙いなのです。

イノベーションエコシステムの構築

オープンイノベーション創出のために必要なもの

Society 5.0の実現を目指し、社会課題を解決していくためには、大企業やスタートアップなどの「産」、大学や研究機関などの「学」、それから「官」の力を総動員し、オープンイノベーションに取り組まなければなりません。

それぞれが持っている知見やノウハウを相互に交流させ、価値を最大化することでイノベーションが創出され、産業の新陳代謝や構造変革が促進されていくのです。

オープンイノベーションを実現するために必要な構造として、今注目されているのが「イノベーションエコシステム」という考え方。これは、ベンチャー企業やスタートアップ、大企業、投資家、研究機関など、産学官のさまざまなプレイヤーが集積または連携することで共存・共栄し、先端産業の育成や経済成長の好循環を生み出すビジネス環境のこと。自然環境の生態系になぞらえて、そう呼ばれるようになりました。

このイノベーションエコシステムの構築が、産官学を通じたオープンイノベーションを創出するためには不可欠なのです。

オープンイノベーションの先進事例

例えば、東京大学とダイキン工業は、すでに協業を開始「空気の価値化」や「環境分野での社会貢献」を共通理念とし、ダイキン工業は、10年間で100億円規模の投資を予定。共同研究、人材交流・育成、ベンチャー創出・支援にまたがる包括的な取り組みを開始しています。

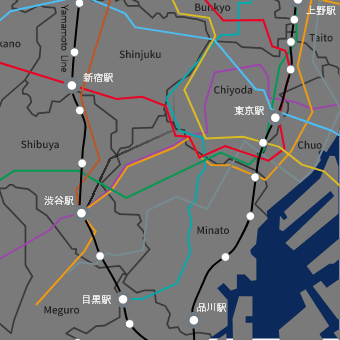

またJR東日本は、JR東日本とベンチャー企業の橋渡し役として、さらに、新規事業の探索や開発の拠点として、2018年2月に「JR東日本スタートアップ株式会社」を設立。スタートアップ企業と連携・協業することで、革新的な技術やアイデアを活用した未来に資する新たなビジネス・サービスの創出を目指しています。毎年、各社からアイデアを募集する「JR東日本スタートアッププログラム」を開催しており、大宮駅や赤羽駅ホームに実証実験としてオープンしたAIを活用した無人決済店舗をはじめ、すでに多くのイノベーションを実現しています。

そのほか、茨城県つくば市は、Society 5.0の社会実装に向けたトライアルのアイデア公募を実施。実際に「ブロックチェーンなど新技術による投票システム」などを実施検証しています。

Society 5.0を実現するために

“有機的な結びつき”を作るために

Society 5.0を実現するためには、IoTやAIやロボット、ビッグデータなどの革新技術を活用し、社会全体の最適化を図っていく必要があります。

そのためには、各技術のたゆまぬ進歩と進化が不可欠ですが、単に、革新技術を使用しただけでは社会全体を最適化することはできません。同時に、ある一社が保有する特定の商品やサービス、技術だけで実現することも困難です。

つまり、Society 5.0を実現するためには、競合他社や他業界、大学や研究機関や地域社会など、さまざまな関係者が連携することが求められているのです。

そのような有機的な結びつきの上に、初めて成り立つのがSociety 5.0であり、そのために不可欠なのがイノベーションエコシステムなのです。

イノベーションエコシステム構築に必要なこと

他社や他組織と協業するにあたって、業容の違いや文化の違いなどでぶつかることもあるかもしれません。しかし、有機的な結びつきを築く上では、そうした対立は避けて通ることができません。

協業を始める前に、「自社の文化とパートナーの文化で対立はないか?」「対立があるならそれは具体的にどういうものか?」「それを放置するとどのようなリスクがあるのか?」「対立を解消するためにどんな対策ができるのか?」などをしっかり話し合っておく必要があります。

欧米や中国に比べ、日本はイノベーションエコシステムの構築が遅れているといわれます。しかし裏返せば、まだ日本には伸びしろがあり、改善点をうまく見つけることができれば、もっとイノベーションを創出していくチャンスがあるということです。

現在、オープンイノベーションを志す企業や組織には、自社の意思をしっかり固め、相手にどんな価値を提供できるか、徹底的に整理しながら考え抜く姿勢が求められています。

(ライター:鈴木 博子)