震災以降高まりを見せる、自治体でも企業でもない、それ以外のコミュニティの活動。一般社団法人Code for Japanも地域住民を主体としたコミュニティづくりを促進する団体のひとつです。そうした活動に必要なオープンイノベーションのベースには「肩書を超えたフラットな話し合いをできる環境が必要」と代表の関治之さんは話します。

6月にSENQ霞が関で開催され、大盛況のうちに幕を閉じた「立ちすくむ国家ワークショップ」のイベントを事例に、SENQだからこそ実現できるオープンイノベーションの強みについて語っていただきました。

企業でも自治体でもないコミュニティが活躍する時代に

―― Code for Japanの事業概要を教えていただけますか?

関:Code for Japanは、市民自身、地域に住む方自身がコミュニティをつくり、テクノロジーをうまく使って地域課題を解決するための非営利団体です。地元のプレイヤーが主体となるところがキーですね。Code forの母体はアメリカにあり、Code for Japanの立ち上げは2013年です。

―― Code for Japanを立ち上げられたきっかけにはどんなものがありましたか?

関:東日本大震災がきっかけですね。僕は「社会に向けて何か働きかけよう」という強い意識がもともとあったわけではなかったんです。しかし、震災が起きたときに本業であるエンジニアのスキルが全く活かせず、日本の惨事に対して何もできないことにショックを受けて、そのときにクラウドソーシングで被災地の情報を集めるような「sinsai.info」というサイトの立ち上げと運営をしました。そういったことをやっていくうちに、地域のコミュニティにITを活用して、自治体に働きかけることで色んなことができるな、と思い始めたんですね。立ち上げから4年経ちますが、承認中のものも含めると全国で70以上の団体ができました。

―― 皆さん自ら手を挙げて発足されるんですか?

関:僕たちが働きかけることは一切ないですね。みなさん主体的に手を挙げられます。課題をリアルに感じている人たちもいれば、クリエイティブなスキルを地域に活かしたいという想いでやっている方もいて、モチベーションは地域によって様々ですが、そういう関わり方をしたい人がだいぶ増えてきたのかなって感じがしますね。企業でも自治体でもない、それ以外のコミュニティができやすい環境になってきたのかなと思います。

「立ちすくむ国家ワークショップ」を打ち合わせから3週間で実現できたワケ

▲経産省の若手官僚が発表したペーパー「立ちすくむ国家」は異例の100万ダウンロードを達成した

▲経産省の若手官僚が発表したペーパー「立ちすくむ国家」は異例の100万ダウンロードを達成した

―― そういえば、先日SENQで開催された「立ちすくむ国家ワークショップ」のイベントは大盛況でしたね。

関:おかげさまで80人の定員に350人の応募があったんです。ある程度の集客は予想していたものの正直驚きました。来られた方の層も行政から企業、NPO法人の方など多様だったのも良かったですね。やはり「立ちすくむ国家」のペーパーに個人の想いが溢れていたので、それがたくさんの人の心に響いたんじゃないですかね。「経産省の中に人がいる」のがわかった、というか。

―― あのイベントはどういった経緯で始められたんですか?

関:5月18日にアップされた「不安な個人、立ちすくむ国家」という経産省からのレポートがおもしろいなと思って、「この人たちと会いたい」とFacebookに投稿したところ、経産省の知人が会わせてくれて。その翌週には会いに行ってワークショップをやることに決め、そこから開催まで2~3週間くらいでしたね。

―― かなりスピーディーですね。普段からそれくらいのスケジュール感で進められているんでしょうか?

関:いえ、普段は3カ月くらいかけますよ。ただ、今回は話題がホットでしたし、SENQがあったからこれだけ短期間で実現できたのかなというのはあります。官公庁からすぐなので最初の面会からその後の打ち合わせもここでしましたし、当日のイベントにも登壇者以外の官僚もたくさん来てくれました。その後「振り返り会をやります」とか「知り合ったグループでディスカッションやります」といった報告ももらっています。これから第2回のイベントも打ちますし、今後もそこから生まれたつながりや活動をまとめて発表していきたいなと思っています。

“Lead Japan”な場所が霞が関にある意味

―― 「立ちすくむ国家」以外にもSENQで開催したイベントはありますか?

関:2カ月に1度「Civic tech live」というイベントを開催しています。テーマを毎回決めて、実践者を招き、ご飯を食べてお酒を飲みながら気楽に話せるライブ感覚の企画です。SENQではもう3回ほど開催していますね。

―― 他のスペースと比べて、利用しやすい点はありますか?

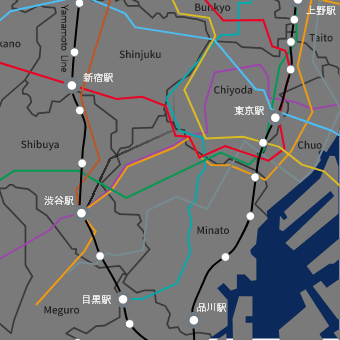

関:まず「立地」ですね。Code for Japanは、行政との連携がとても多いので、総務省や経産省、内閣官房などの官公庁が集まっている霞が関にあるのが単純に近くて便利です。ただ、それだけではなくて、“Lead Japan”という「コンセプト」がすごく良いんです。コンセプトのあるコワーキングスペースだと、打ち合わせで人を呼ぶときも紹介しやすいですし、霞が関という“色”がついている場所でイベントができるのもわかりやすいし人も呼びやすくていいなと思っています。

―― 入居者としても利用されていると伺いましたが、その点ではどうでしょう?

関:利便性もありますが、ほとんどの時間をSENQで仕事をしていますね。先日SENQの3拠点全体の交流会があって他の入居者さんともお話をしましたが、色んな方がいておもしろかったです。こうした交流会は定期的に企画されているみたいですし、これからますますおもしろい人たちが集まってくる気配があるので期待しています。

「肩書を超えて話し合える」がSENQのオープンイノベーション

―― Code for Japanさんは個人を主体にした活動をされていますが、志を持った市民の方が他の団体さんと繋がるのは難しい面もあるかと思います。そうしたオープンイノベーションの観点でSENQがどのように機能してくると思いますか?

関:先日の「立ちすくむ国家」のワークショップがまさに象徴的でしたよね。自治体の人を招いて交流する事実ものの、「こうしてほしい」という意見を託す場ではなく、「肩書は一度置いておいて、一個人としてどうしたいか」という話し合いができる場が実現できたなと感じて。立場を超えて話し合えるオープンイノベーションの本質が実現できる設計が整っていますよね、場所的にも雰囲気的にも。本音を言わせてもらうと、雰囲気がありすぎるのでワークショップするには少し暗いのが気になるところではあるんですが(笑)。ただ、この開放的でありながら完全に閉じたところでやるわけでもない心地よさはSENQならではのものだと思います。

―― 今後SENQでやっていきたい活動は何かありますか?

関:直近ですと7月に行うワークショップを次のステージに持っていきたいなと思います。繋がりを作ることはすでにできているので、結びついた“点”を“線”になるようなシステムをうまく作ったり、ワークショップを機に始まった活動を可視化するサービスを作ったりしていきたいですね。それから、各地のCode forがSENQでイベントを打つ流れも定着させていきたいです。先ほども話しましたが、Code forをはじめとして官公庁との連携が必要な団体は相性が良いと思いますし、そうした団体と他のアクターがフラットに話せる機会が増えていくといいなと思います。

自治体や企業以外のコミュニティや個人が主体となって社会に働きかけていく時代。草の根からの声に注目が集まってきている時代だからこそ、行政をはじめとした組織間とのフラットな繋がりやそうした繋がりを醸成する場が求められています。肩書を超えて対等に話し合える仕組みの設計されていることは、“SENQ的オープンイノベーション”の強みの1つなのかもしれません。

※掲載内容は取材当時のものになります。

❖ 関連団体・記事 ❖

一般社団法人コード・フォー・ジャパン: https://www.code4japan.org/