写真:右から竹花様、SENQ霞が関マネージャー川島

中央官庁街に隣接し、「LEAD JAPAN」をテーマに掲げるSENQ霞が関が、去る9月15日に新たなオンラインイベント「SENQ Social Edge Time」の第2回を開催しました。内閣府・国家戦略特別区域会議の下に設置されたTECC(東京圏雇用労働相談センター)の相談員であり、弁護士の竹花様をゲストに迎え、スタートアップの経営者が押さえておきたい人材戦略について、労務知識とともに紹介しました。

《ゲスト》

TECC相談員 弁護士 竹花 元 様

《進行》

SENQ霞が関 マネージャー 川島 興介

ーー労務や労働法は正確に理解しておかないと思わぬ失敗をすることも。

竹花様は2009年から労働法を専門に扱う法律事務所に所属、その後独立して法律事務所アルシエンへ。人事労務関連の事案を中心に扱い、東京圏雇用労働相談センターの相談員として、立ち上げ直後から参画されています。

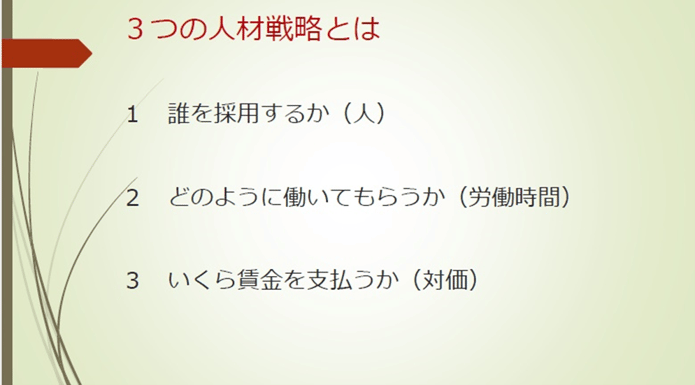

今回まずは「人事労務や労働法に関しては正確に理解しておかないと思わぬ失敗をする」と参加者へ呼びかけ、タイトルにもある「3つの人材戦略」を紹介しました。 企業の実情がインターネットなどで簡単に検索できる昨今、コンプライアンスを遵守できないままでいることは企業の存続にも関わります。ここで挙げられた3つのポイントは、労務を法に沿って正常化し、「企業の成長」と「従業員の健康」を両立させるために、まず明確にしておかなければならない点と言えます。

企業の実情がインターネットなどで簡単に検索できる昨今、コンプライアンスを遵守できないままでいることは企業の存続にも関わります。ここで挙げられた3つのポイントは、労務を法に沿って正常化し、「企業の成長」と「従業員の健康」を両立させるために、まず明確にしておかなければならない点と言えます。

「1 誰を採用するか(人)」は、慎重に行い、かつ実態に即した「契約」に注目すると良い

続いて、3つの人材戦略のうち「1 誰を採用するか(人)」について詳しく見ていきます。

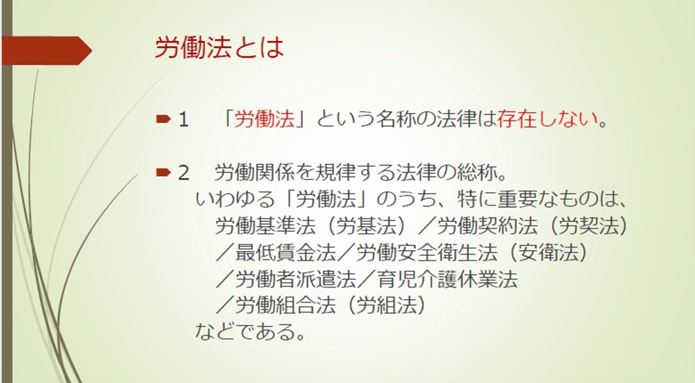

まずは基本的な用語である「労働法」の意味や、人に仕事を依頼する「契約の種類」などを解説。「労働法」が複数の法律の総称だということは、意外と知られていないのではないでしょうか。

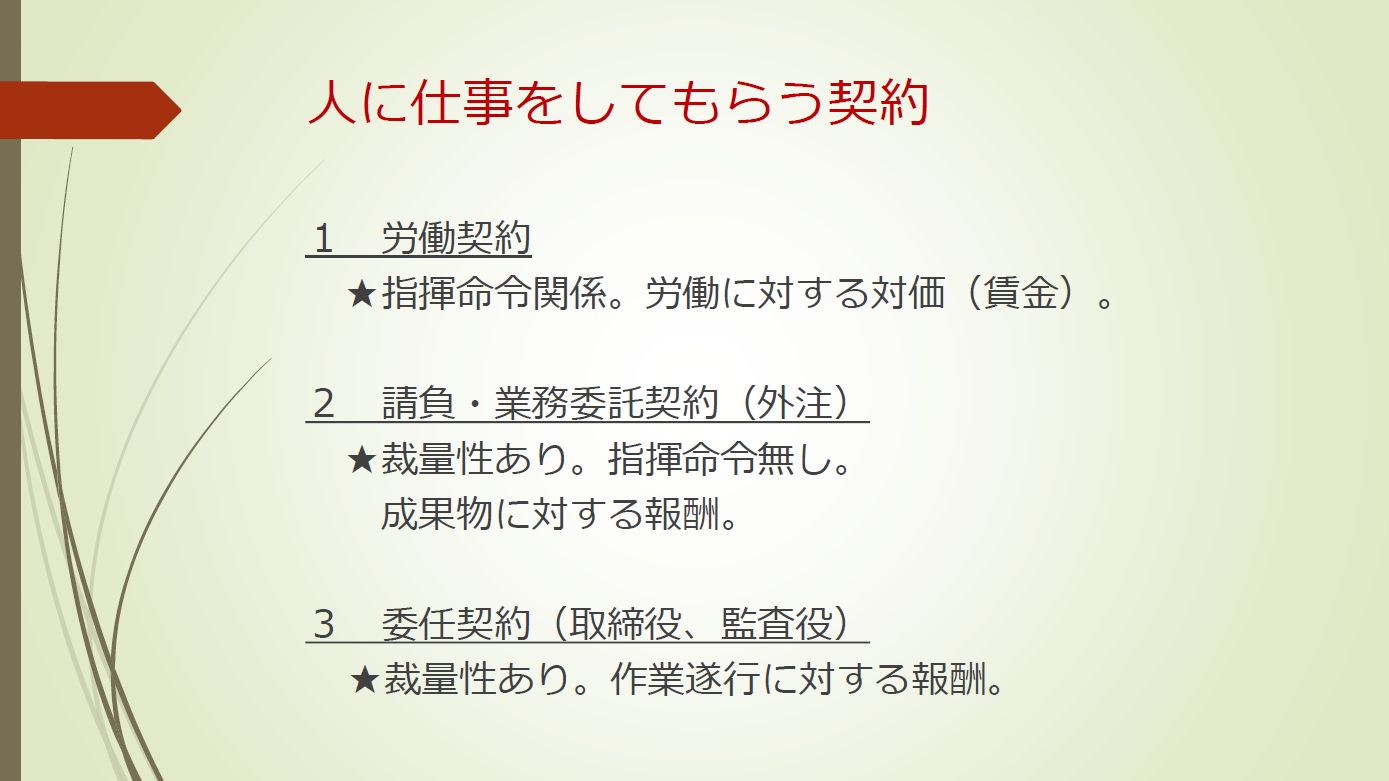

また、「労働契約」と「請負・業務委託契約」も混同されやすいそう。前者は「指揮命令関係であり、雇用側から命じられた業務は原則として行わなければならない」契約で、後者は「裁量性があり、仕事の依頼を受けるかどうか自由に選べる」契約といった違いがポイントになってきます。

次はいよいよ、実際の採用活動の手順に沿ったポイントの解説です。

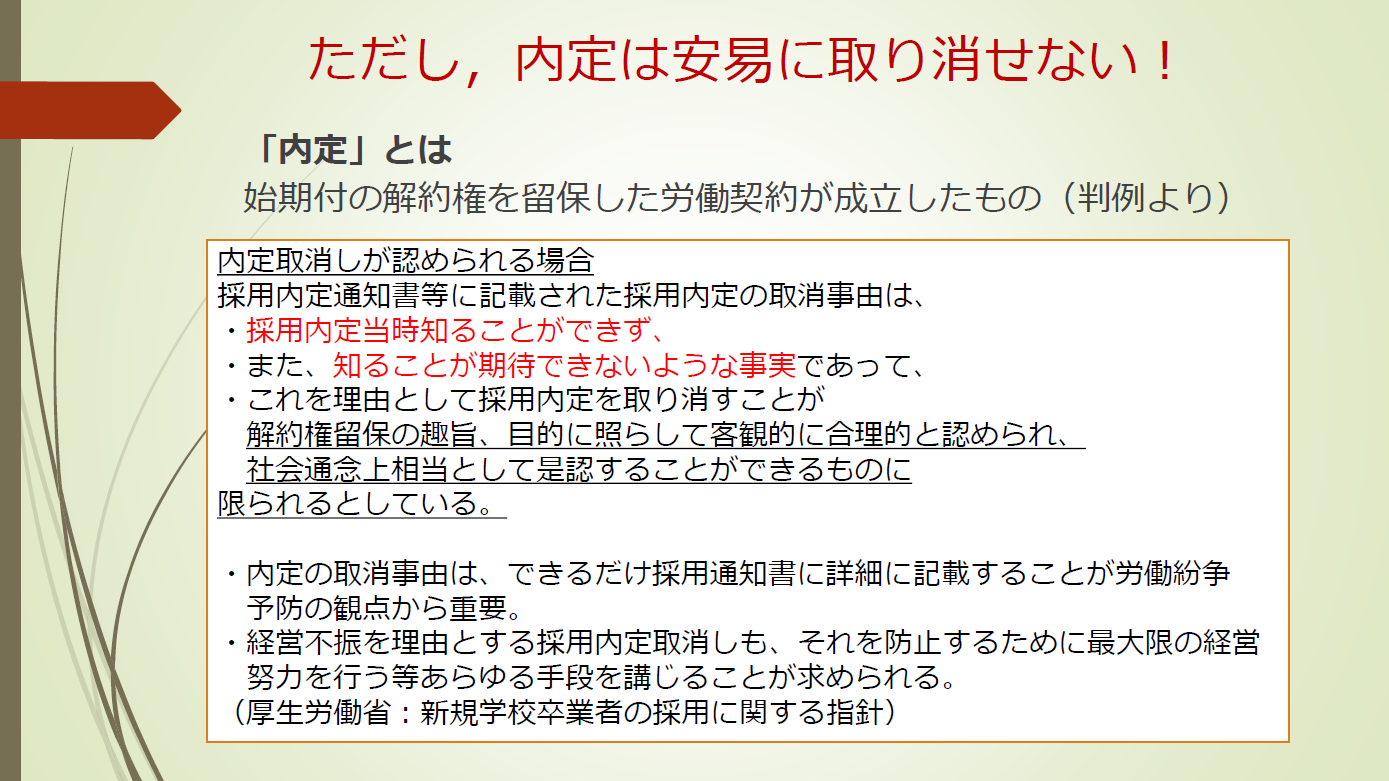

- 労働契約である『内定』は、雇用側から安易に取り消せない

- 採用時には賃金・労働時間その他の労働条件を書面で明示する必要がある

- 『試用期間』は雇用側が自由に契約終了できる期間ではない

- 『解雇(雇用側からの労働契約の解除)』は雇用側にとって非常にハードルが高い

- 労働保険・社会保険の加入義務について

など、雇用側が安易に考えがちな点が、竹花様から次々と指摘されました。

ひと通り学んだあとは「ベンチャー企業によくある間違い」の例を○×クイズ形式で詳しく見ていくことに。

- 月毎に一定の報酬を支払う『業務委託契約』であれば、オフィスでの勤務時間がどれだけ増えても追加報酬は発生しない

- 『業務委託契約』であれば、週5フルタイム勤務でも社会保険には加入しなくてよい

- 『インターン』として合意書を交わしていれば、社員と同じ労働に就いていても無給でよい

など、確かに正しいかどうか迷う内容が並びますが、これらは「いずれも誤りの可能性が高い」そう。こうした契約においては「名称」ではなく「実態」が重視されるのです。

「2 どのように働いてもらうか(労働時間)」のポイントは「業務の実態に即した制度設計」にある

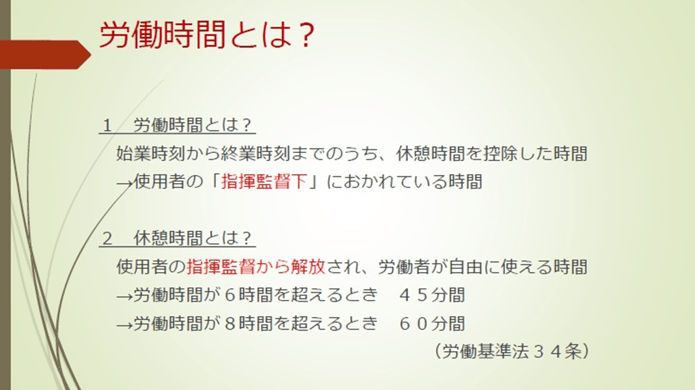

3つの人材戦略のうち「2 どのように働いてもらうか(労働時間)」についても、まずは「労働時間」、「休憩時間」の定義や制限内容を確認。

さらに時間外・休日労働には『労使協定(36協定)』の届け出が必要なことや、『割増賃金』の算出方法、労働時間管理の重要性、そしてそれらに従わなかった場合の罰則や賠償請求のリスクなどが具体的に示されました。

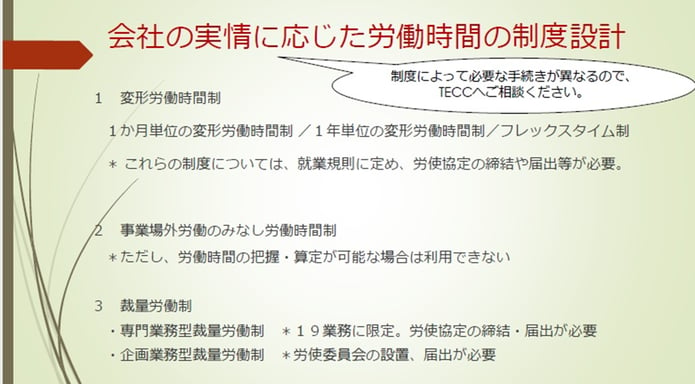

こうしたリスクを避けるためのポイントは、あらかじめ会社の実情に応じた「労働時間の制度設計」をしておくこと。特殊な制度設計の種類なども紹介しています。

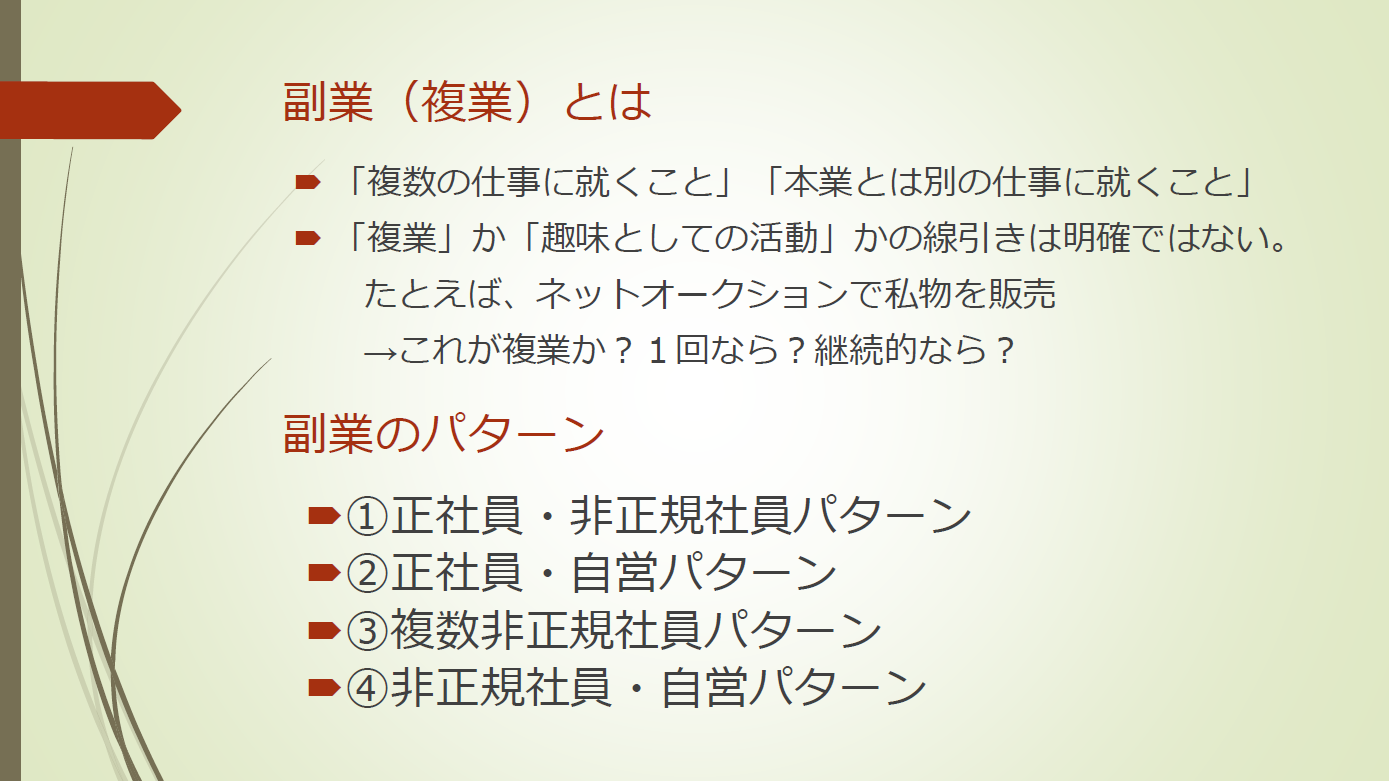

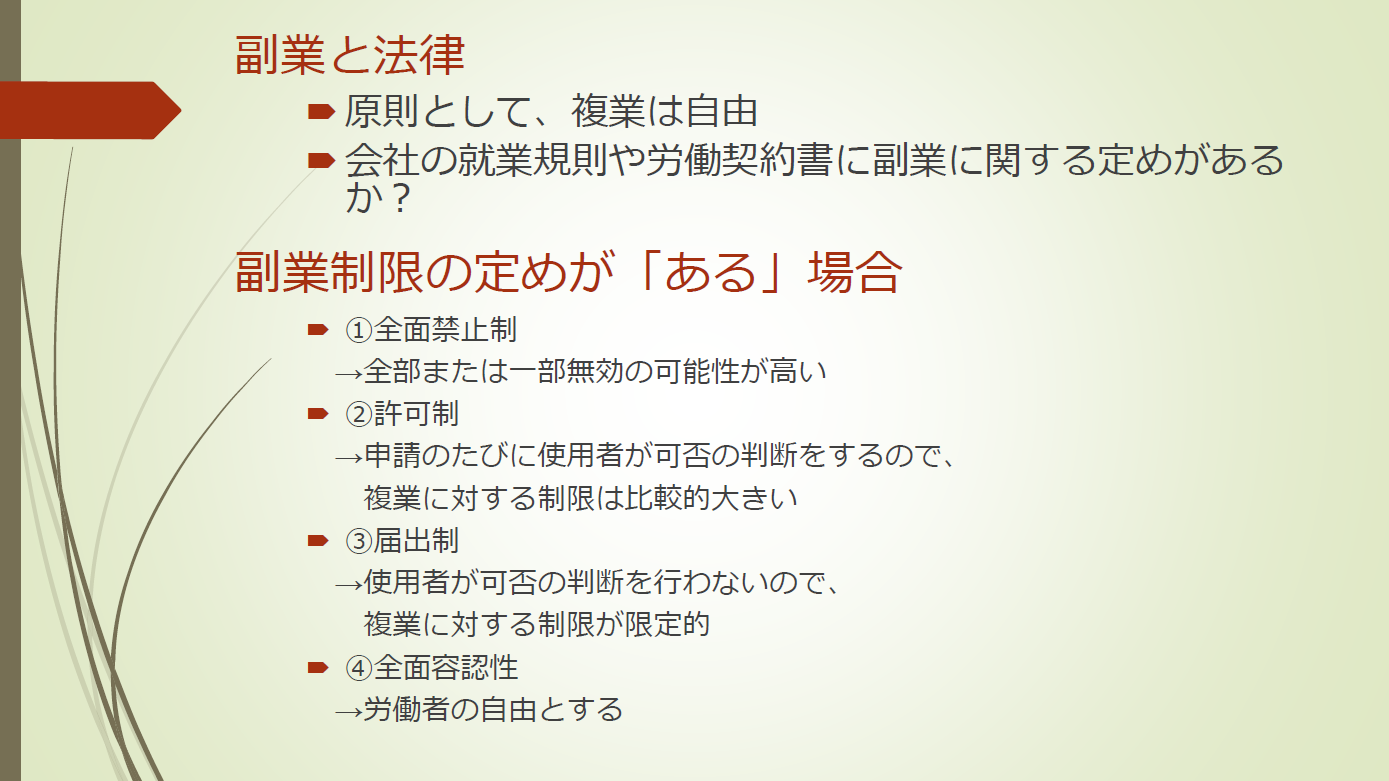

また、近年注目が高まっている「副業(複業)」についても「原則は自由である」こと、「副業自体の制限や、本業への影響を避けるための制限を設けたい場合は就業規則や労働契約書に定める必要がある」ことなどを解説しています。

「3 いくら賃金を支払うか(対価)」のポイントは「『何にいくら』を明確に」

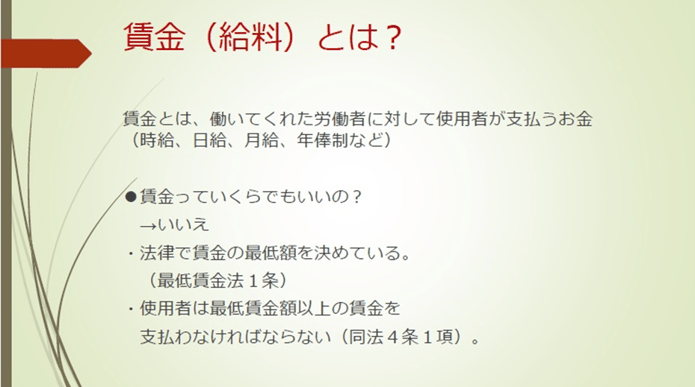

3つの人材戦略のうち最後は「3 いくら賃金を支払うか(対価)」。これも「賃金(給料)」、「最低賃金」といった、日ごろなんとなく認識している内容を改めてチェック。

ここで再び「ベンチャー企業によくある間違い」の○×クイズが登場。

- みなし残業制(固定残業代性)なので、残業が何時間になっても別途残業代は払わない

労務管理の容易さから、近年よく見られるというみなし残業制ですが、ここで示した内容もやはり間違い。

固定残業代は「基本給部分と残業代部分の区別」をした上で「残業何時間分に相当する固定残業代か」を明示する必要があり、この時間数を越えて残業が発生すれば、残業代を支払う必要があります。労働量に見合わない固定残業代だけで「払った気になる」のはとても危険なことなのです。

また、条件を満たさない固定残業代は無効となるため、固定残業代込みと考えていた額が「基本給」とされ、さらに多額の残業代を支払う義務が生じることもあるのだとか。

例えば求人の際にも、給料を多く見せるために「基本給+固定残業代」の合計額のみを示すと、「詳細を明示する」という義務に違反していると見なされるため、要注意です。

ランチタイムの短い間にも、労働法や労務管理についてさまざまな情報が示された今回のイベント。人材戦略と言っても、優秀な人材をいかに獲得するかだけではなく、適切に契約を結ぶことや、会社の制度や労務管理体制などを整えることもまた重要だと、認識を新たにした参加者も多かったのではないでしょうか。

人材戦略について自身で勉強することも重要ですが、プロフェッショナルなパートナーを得ることもまたポイントのひとつ。

竹花様の所属するTECCでは、社会保険労務士、弁護士がベンチャー企業・グローバル企業の雇用・労働に関する予防策を無料でサポートしていますから、ぜひ活用してみてください。

(ライター:丸田カヨコ)